Les Eglises ne songent que rarement à accompagner les sportifs. Le milieu compétitif dans lequel ils évoluent, notamment lorsqu’ils sont professionnels, les confronte pourtant à des questions existentielles. A Fribourg, la théologienne Alessandra Maigre plaide pour une prise en charge active.

A la fin de l’année dernière, le Zurichois Silvan Wallner surprenait le monde du football professionnel en annonçant mettre un terme à sa carrière à 22 ans. Comme Johan Vonlanthen quinze ans plus tôt, le joueur du FC Linz (Autriche), membre d’une Eglise adventiste, jugeait cette activité incompatible avec le repos du samedi.

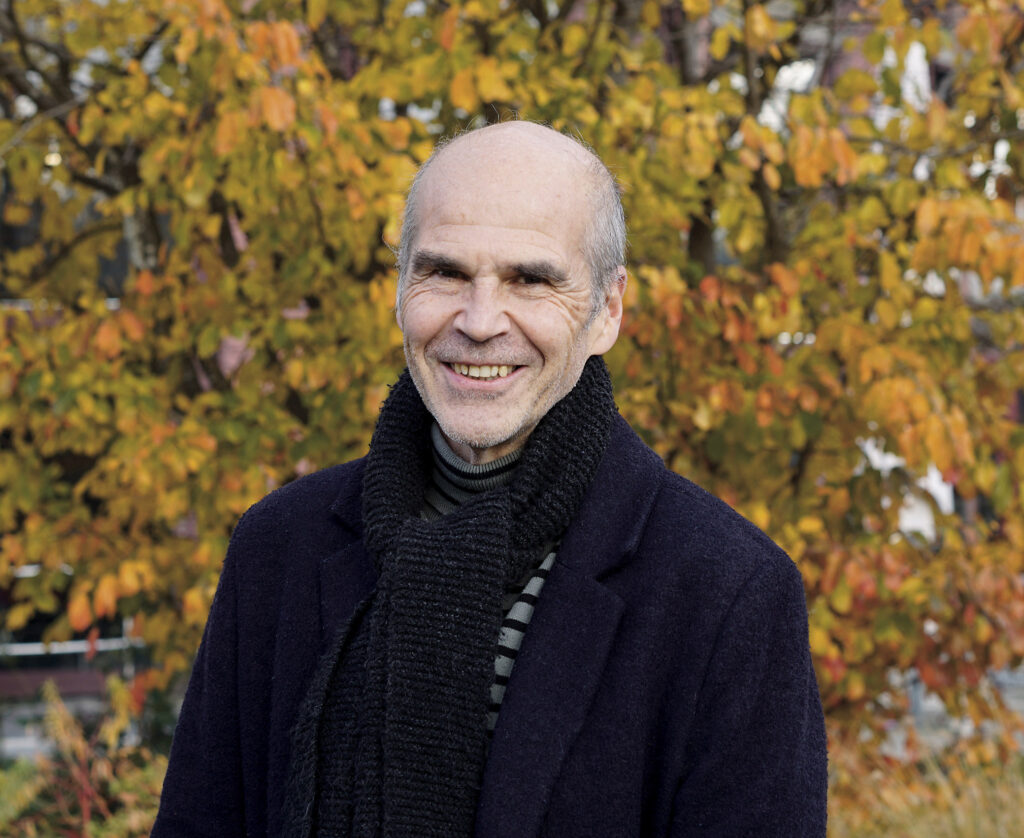

Cet exemple montre la tension qui peut exister entre la vie de foi et l’activité sportive – elle peut aussi apparaître, pour les musulmans, lors du ramadan qui impose un jeûne possiblement mal compris par son club. Le christianisme, parfois suspicieux à l’endroit du corps, s’est longtemps désintéressé de ce domaine. «Il y a eu à un certain moment une concurrence entre l’Eglise et le sport, les Eglises craignant que les enfants ne préfèrent l’entraînement ou le match à l’école du dimanche», jauge Oliver Bauer, professeur à l’Institut lémanique de théologie pratique. Qui devine quelques réticences également face à une idéologie du succès difficile «à arrimer à une vision évangélique».

Une offre restreinte

Dans l’Eglise catholique, ce n’est qu’en 2004 que le sport devient un point d’intérêt officiel. Jean Paul II crée alors une section Eglise et sport au sein du conseil pontifical pour les laïcs. «L’Eglise catholique a commencé à regarder comment, théologiquement et pastoralement, le sport peut contribuer à une vie de foi équilibrée», explique Alessandra Maigre qui estime que l’Eglise n’a pas assez investi le monde du sport.

Hockeyeuse à Berne, la théologienne a consacré sa thèse de doctorat, Les défis de la spiritualité dans le sport: limite, jeu et identité (Academic Press, 2024, 339 pages), défendue avec succès à l’Université de Fribourg, à l’accompagnement des sportifs. «Pour mon travail, j’ai demandé aux six diocèses de Suisse si une réflexion était menée dans ce domaine. Certains m’ont répondu par la négative, d’autres m’ont réorientée vers la pastorale des adolescents. En Eglise, quand on parle de sport, on pense à l’activité pratiquée avec les jeunes dans le cadre de la pastorale.» Et donc pas à une véritable pastorale du sport.

Il n’existe aucun accompagnement organisé de manière institutionnelle en Suisse. Hormis au sein de l’armée suisse, fréquentée par des sportifs d’élite qui peuvent, dans ce contexte, faire appel aux aumôniers militaires, parmi lesquels on compte justement Alessandra Maigre. Les initiatives en ce sens sont plutôt individuelles – le Genève-Servette Hockey Club a disposé d’un aumônier durant quelques saisons – ou le fait d’organisations privées comme Athletes in action, une structure internationale basée aux Etats-Unis et présente en Suisse depuis 1985.

Ancienne hockeyeuse de haut niveau – elle a notamment participé aux Jeux olympiques de Turin –, Sandrine Ray accompagne des athlètes suisses et étrangers sous la bannière d’Athletes in action. «On croit qu’il est possible de concilier vie sportive et foi même si les athlètes ne peuvent pas participer à la vie d’Eglise, lance la quadragénaire. On leur permet d’approfondir leur foi et d’être en contact avec d’autres croyants.» Aux sportifs qu’elle suit et avec qui elle échange plus ou moins fréquemment, elle envoie chaque semaine une méditation spirituelle; son organisation, qui emploie trois aumôniers en Suisse, propose un groupe de partage pour jeunes élites. Tout cela se fait le plus souvent à distance. «Les athlètes bougent beaucoup et ils sont habitués à interagir de cette manière avec leur coach dans les sports individuels.» Devoir travailler par écran interposé révèle «la difficulté qu’ont les athlètes à être en lien avec le monde extérieur à leur sport», souligne encore

la Vaudoise.

En cas de crise

Un sportif est sans doute un chrétien comme un autre, mais sa situation est particulière. «Il est isolé des autres par son rythme de vie, et aussi isolé des autres sportifs par sa foi», note Sandrine Ray. Qui ajoute que «peu de personnes s’intéressent aux athlètes en tant que personnes: ils sont certes entourés, mais le coach, le manager, les sponsors, le public et même la famille, tous ont des attentes envers eux».

C’est une des raisons qui font penser à Alessandra Maigre qu’un aumônier a toute sa valeur dans le monde du sport. «C’est une personne qui ne s’intéresse pas à la performance de l’athlète», au contraire, par exemple, du préparateur mental dont l’objectif est de rendre le sportif plus performant. Là se trouve une différence essentielle entre le psychologue du sport et le répondant religieux, souvent ignorée: «Au moment des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne, en 2020, un groupe d’aumôniers avait proposé ses services aux organisateurs. Mais ceux-ci étaient surtout intéressés à avoir une liste de personnes à appeler en cas d’urgence».

Les urgences sont multiples dans le sport, les situations de crise aussi. Ce peut être un décès dans l’équipe, une relégation au bout du banc, une blessure. Plusieurs fois éloignées des patinoires en raison de blessures, Alessandra Maigre, qui joue à présent au hockey en troisième division à Berne, aurait alors apprécié trouver le soutien d’un aumônier. «Dans de tels moments qui peuvent être assez difficiles, les psychologues atteignent leurs limites, car on touche aussi à des questions existentielles, à des questions de sens», relève-t-elle. Et d’ajouter que l’accompagnement va au-delà du seul domaine sportif et permet aussi à l’athlète de se confier sur les difficultés de sa vie personnelle – et spirituelle, cela va de soi.

Un essor évangélique

Dans ses échanges avec ses coéquipières, Alessandra Maigre a noté de l’intérêt pour les questions de spiritualité. Mais elle doit reconnaître qu’il n’y a pas de grande demande d’accompagnement dans les milieux qu’elle fréquente. Elle pointe le manque d’information et de sensibilisation du monde du sport. «Il y a peu d’intérêt parce que l’aumônier n’apporte rien à la performance sportive», glisse Olivier Bauer.

Sur la table à laquelle le théologien protestant est assis pour boire son café est posée une tasse aux couleurs de Manchester United. L’objet lui a été ramené par une étudiante qui est allée observer le travail de l’aumônier du club de foot de première division anglaise. «Les choses sont plus développées dans le monde anglo-saxon. Les équipes olympiques allemandes ont leurs aumôniers. En Angleterre, les Eglises anglicane et évangélique ont créé des postes pour ce domaine. Sur le continent américain, les pentecôtistes investissent ce terrain parce qu’ils y voient un lien avec une théologie de la prospérité.» Et de rappeler en passant, dans un sourire, que «Dieu n’a pas de préférence pour une équipe et ne garantit pas le succès. Comme je l’ai pratiqué, le sport m’a surtout appris à gérer la défaite».

En conclusion de sa thèse, Alessandra Maigre propose que la Conférence des évêques suisses, à l’instar de Jean Paul II en son temps, réfléchisse au déploiement d’une pastorale du sport. Elle est toutefois consciente que «le sport n’est pas une priorité dans les développements pastoraux», ce qu’elle regrette: «La présence d’un aumônier est vraiment pertinente, ne serait-ce que par la qualité de relation humaine qu’elle peut apporter».