Une initiative populaire, soumise aux citoyens le 9 février, veut contraindre la Suisse à se contenter de sa part des ressources planétaires, ce qui exigerait des mesures radicales. De son coté, l’économiste Paul Dembinski plaide pour une économie éthique, à visage humain et inscrite dans une transcendance.

Peut-on sérieusement envisager une économie écologique?

Paul Dembinski: Ça dépend de ce qu’on entend par économie. Les manuels de la pensée dominante la définissent comme une science d’optimisation des flux et des ressources. Une définition plus sociologique parlerait du rapport des sociétés au contexte matériel dans lequel elles évoluent. Si on prend cette définition, l’économie peut être écologique. Si on prend la première, c’est difficile, même si on voit certaines inflexions depuis une quinzaine d’années.

Des inflexions?

A partir des années 2000, il y a eu des discussions en termes de responsabilité environnementale et sociétale des entreprises sous la conduite de l’ONU. Cette approche voulait convertir les colosses de l’économie mondiale – ceux qui construisent notre avenir avec 20 ou 25 ans d’avance dans la technologie, les transports ou la pharmacie – et les rendre coresponsables du monde dans lequel ils évoluent. Mais, cotées en bourse, la plupart de ces entreprises sont contrôlées par les marchés et non par des propriétaires stables en position de dicter une approche sur le long terme. Si on veut les convertir, à qui s’adresse-t-on? Aux actionnaires, qui sont volatiles? Aux managers, qui sont redevables des résultats économiques envers les actionnaires? Paradoxalement, il manque de pilotes à longue vue dans le cockpit des mastodontes.

Un engagement moral

Paul Dembinski, 70 ans cette année, est né en Pologne. Diplômé de l’Université de Genève, ce père de trois enfants enseigne à l’Université de Fribourg depuis 1991. Il y donne un cours sur l’éthique en affaires: «Beaucoup d’étudiants m’ont dit que ce cours leur avait montré que l’activité économique, à condition qu’elle soit consciente des exigences éthiques, peut contribuer à une amélioration du bien-être qui aide l’homme à atteindre une plénitude également morale. Ils en étaient plutôt surpris, en bien. Ça interroge sur l’importance des universités dans la transmission de l’engagement moral». Il dirige l’Observatoire de la finance, un lieu de réflexion sur la finance et l’éthique, et préside la plateforme Dignité et développement qui propose des formations à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise.

La clef ne se trouve donc pas dans l’idée d’une finance durable?

Pour changer le monde, il faut changer l’investissement réel, c’est-à-dire la façon dont on construit les maisons, dont on installe les lignes de production, etc. Quand on parle de fonds éthique ou durable, il s’agit de placements boursiers. La distance entre les deux est grande: avec deux actions d’une entreprise, on n’a pas d’influence sur la façon dont elle investit dans le réel.

Une des pistes est l’engagement actionnarial, mais cela implique que les actionnaires restent à long terme dans les entreprises, ce qui est contraire à l’idée moderne de la gestion de fortune où on change d’actions pour gagner des poussières de pourcentage de rendement. Certes, on lance des initiatives, on mène des campagnes et on a l’impression de faire bouger les choses. Mais les choses n’ont pas bougé. On consomme des bonnes volontés dans un combat de don Quichotte.

La solution se situe-t-elle au niveau juridique?

Pour les entreprises en tant que personnes morales, au sens d’entités virtuelles qui sont d’ailleurs souvent amorales, la loi et le cadre juridique sont extrêmement importants. Mais il est moins réaliste d’en parler aujourd’hui compte tenu de la fragmentation du monde. Même si la Suisse bricole quelque chose pour les multinationales, l’effet de l’opération, juridiquement parlant, s’arrêtera à ses frontières.

Rendre les entreprises pleinement responsables serait illusoire?

L’initiative pour des multinationales responsables (un premier texte avait échoué en votation en 2020 et des signatures sont actuellement récoltées pour un projet similaire, ndlr) comme le texte de l’Union européenne sur le devoir de vigilance disent que les flux de matière et la distribution – les fameuses chaînes de valeur – font partie du champ de responsabilité de l’entreprise. C’est bien, mais techniquement, une entreprise ne peut pas connaître l’origine de chaque élément de ses produits, surtout si elle en commercialise plusieurs.

Quand on parle de responsabilité sociale, on parle à la fois de gouvernance, d’environnement et de social. La gouvernance, ce sont des questions organisationnelles. L’élément environnemental a l’avantage d’être mesurable. Quant à la question sociale, c’est le parent pauvre parce qu’elle est multiforme, omniprésente et qu’il n’y a pas de codification statistique de ce qu’elle représente.

Cela rejoint l’idée d’écologie intégrale de l’Eglise catholique.

Le Conseil œcuménique des Eglises avait convoqué une réunion sur la sauvegarde de la création à Séoul en 1990. Le Vatican avait préféré envoyer des observateurs et n’avait pas signé le document final parce qu’il mettait trop d’emphase sur l’environnement, oubliant les habitants de la planète. Dans Laudato si’, le pape a rappelé qu’on ne peut pas oublier le social au profit de l’environnemental et inversement.

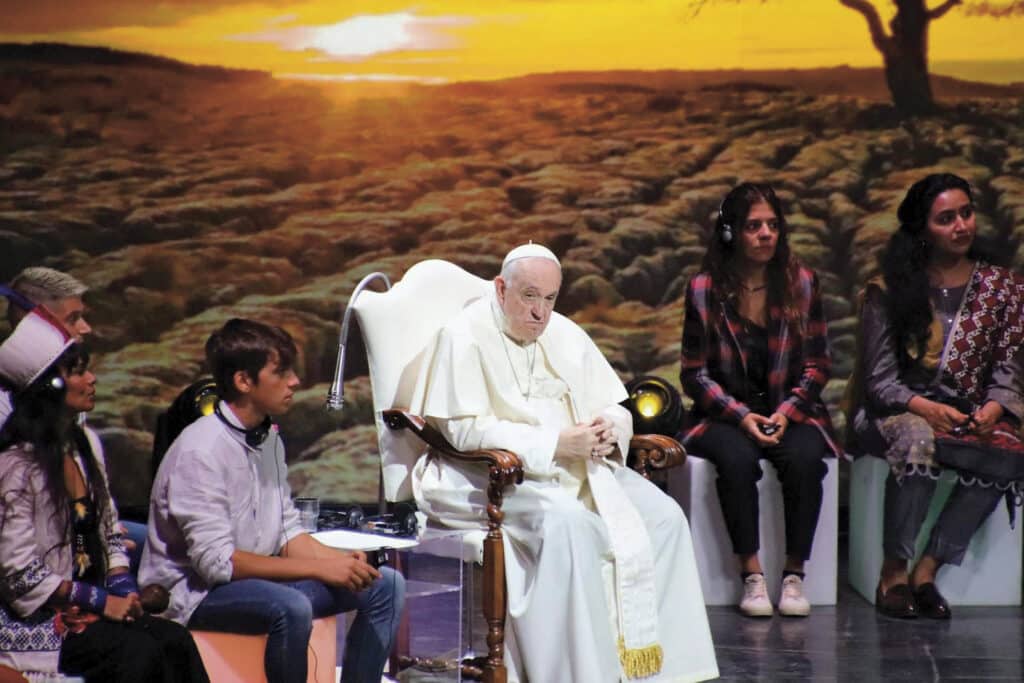

Laudato si’ a dix ans

La plateforme Dignité et développement, que préside Paul Dembinski, organisera une journée d’études consacrée à Laudato si’ le 9 mai à l’Université de Fribourg. Il s’agira de marquer les dix ans de la publication de cette encyclique, texte majeur du pontificat de François. La crise climatique, l’accueil de l’étranger, la dignité humaine et la paix seront abordés par les intervenants. «On considère le plus souvent Laudato si’ comme une encyclique sur l’environnement, mais elle ne l’est que partiellement à mon avis. Pour moi, elle exprime une approche systémique où l’écologie et le social sont fortement liés», apprécie Paul Dembinski.

Le paradigme technocratique

Le spécialiste insiste sur la notion de paradigme technocratique. François dénonce cette cause de la crise sociale et environnementale: un mésusage du pouvoir donné à l’homme par la technologie. S’ensuit un rêve «d’une croissance infinie ou illimitée» faisant fi de la réalité et s’exprimant par la domination de la nature et de l’autre. Face à cela, écrivait le Saint-Père dans son document daté du 18 juin 2015, la pensée écologique ne devrait pas se borner à des réponses techniques, mais être «un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance». Paul Dembinski regrette lui aussi que nous ayons «en tant qu’humanité beaucoup oublié la transcendance, enfermée dans une dimension spirituelle». Il voit en Laudato si’ un appel du pape, dont il ressent l’impuissance, mais croit en la «clairvoyance des chrétiens qui leur permet de se distancier du paradigme technocratique, qu’on peut considérer comme une structure de péché, selon l’expression de Jean Paul II».

La dimension sociale constitue-t-elle un frein à l’action?

Voyez l’initiative pour la responsabilité environnementale. Elle veut que la pollution soit proportionnelle à la population. Or, la Suisse représente environ 1% du PIB mondial et un millième de la population mondiale. Réduire de dix fois la production économique engendrerait un décrochement qui se ferait au détriment des plus faibles. Il faudrait plutôt réfléchir à des instruments poussant les entreprises à s’engager de manière plus cadrée dans la transition environnementale.

Quelles que soient les mesures, elles auraient une incidence sur l’offre et les prix. Faut-il dès lors revoir notre idée de croissance et notre façon de consommer?

Le passage de la radio au DAB pousse une partie de la population à s’équiper de nouveaux transistors. Le gain en qualité de réception est-il en rapport avec le dégât environnemental provoqué par l’achat de nouveaux appareils? Dans tous les domaines, une multiplication des standards pousse à renouveler son matériel. Est-ce que cela va dans le sens de la protection de l’environnement et de la minimisation de la pollution? Il faut peut-être renoncer à un certain rythme d’innovation. Je vois une possibilité de maintenir un niveau de vie relativement constant en diminuant la consommation environnementale avec une baisse du PIB. Une telle décroissance ne me fait pas peur.

La croissance est-elle bonne ou mauvaise?

Nous sommes prisonniers du PIB. Il ne dit pas tout, par exemple rien du travail domestique, indispensable à la vie en société, à la création relationnelle, à la santé, à l’éducation. On devrait avoir davantage d’indicateurs.

Lesquels?

Le PIB rend compte de la valeur ajoutée par l’économie privée. Un deuxième devrait présenter les activités extra-économiques comme le travail bénévole. Un troisième les limites environnementales et un quatrième l’activité publique sur la base de ses coûts. Mais le monde politique serait emprunté, car une décision pourrait être bonne pour un indicateur et pas pour d’autres. Le PIB est une simplification absurde du débat politique parce que tout le monde s’accorde sur le fait que trois vaches valent mieux que deux.

Qualité de vie et hausse des prix

L’initiative populaire «pour une économie responsable respectant les limites planétaires» vise un principe simple: l’activité de la Suisse ne doit pas représenter plus que sa part des ressources planétaires disponibles en une année. Si elle était acceptée le 9 février, elle entraînerait des changements importants: les Suisses consomment 3,8 fois les limites planétaires en ce qui concerne la biodiversité et 2,7 fois en ce qui concerne l’eau – ce qui englobe aussi leur impact à l’étranger via les biens importés. Les auteurs de l’initiative dénoncent la quête de profit des grandes entreprises et visent une vie de qualité pour tous, avec notamment des aliments locaux et un environnement propre. Leur comité «ne demande que ce qui devrait aller de soi». Les opposants, parmi lesquels la majorité du Parlement et le Conseil fédéral, craignent un affaiblissement de l’économie couplé à une hausse des prix. Ils rappellent que la Suisse prend déjà des mesures et s’engage au niveau international pour la protection des ressources.

Manque-t-il un aspect éthique à la réflexion?

En 2019, le pape a invité les économistes à réfléchir à une nouvelle économie; c’est le mouvement Economia di Francesco qui met en doute l’idée ancrée dans la «science» économique que l’humain est un égoïste optimisateur. D’autres initiatives de moralisation de la pensée économique dominante existent aussi. Elles ont en commun de voir l’économie comme une science sociale incluant l’homme dans son humanité avec ses préoccupations éthiques et morales. Mais je ne suis pas sûr que ces petits signaux soient suffisamment forts pour faire bouger les lignes. L’économie établie résiste fortement; elle tient les chaires et les revues dans lesquelles il faut publier pour faire carrière.

Croyez-vous néanmoins en la possibilité d’une économie habitée par une transcendance?

Je parlerais d’espérance plutôt que de foi. Je crois qu’elle est possible, mais je ne crois pas qu’elle attende au coin de la rue. Le premier président de l’Observatoire des finances, Jean-Loup Dherse, disait que l’éthique commence quand on est face à un visage humain. Face à un tableur Excel, c’est terriblement difficile de penser en termes éthiques parce que les chiffres réduisent la multitude des situations en gommant les visages. Le retour de l’éthique passe par la redécouverte des visages humains derrière les chiffres. Cela pose la question de l’horizon éthique dans des entreprises qui emploient des milliers de personnes qui ne se rencontreront jamais mais obéissent à un même ensemble de procédures. L’économie de marché devrait fonctionner avec une multitude de petits acteurs et non avec des mastodontes. Or, nous évoluons dans un monde de mastodontes. Face à cela, il est du devoir du chrétien de ne pas abdiquer. Y arrivera-t-il? Cela relève de la Providence et de la transcendance.