Léon XIV a donné son accord le 31 octobre: Alexandre Ineichen, 58 ans, est le nouvel abbé de Saint-Maurice (VS). L’actuel recteur du collège succède à Jean Scarcella qui avait renoncé à sa charge en juin, critiqué notamment pour sa gestion des cas de violences sexuelles à l’abbaye.

Dimanche 2 novembre, 17h. Dans la basilique de Saint-Maurice, une femme tend la main au chanoine Alexandre Ineichen: «Félicitations!». Deux jours plus tôt, le Vatican a validé son élection au rang d’abbé, fonction qui lui sera formellement confiée dans quelques mois. A l’abbaye depuis 1988, il devra améliorer la vie communautaire et restaurer la confiance après deux années entachées par des révélations d’abus sexuels et de dysfonctionnements.

Entre votre élection mi-septembre et sa confirmation, vous avez fêté vos 58 ans. Devenir abbé, est-ce un beau cadeau ou un cadeau empoisonné?

Alexandre Ineichen: C’est un beau cadeau d’anniversaire, mais pas une surprise. Je le reçois avec humilité, confiance et responsabilité. Nous n’étions pas nombreux à pouvoir être élus et j’avais entendu mon nom circuler dans la communauté lors des discussions que nous avions eues après la renonciation de Mgr Scarcella en juin.

Comme il n’y avait, du fait des conditions d’âge ou d’ancienneté notamment, que peu de candidats, aurait-il été possible de choisir quelqu’un hors de la communauté?

Oui. Nous faisons partie d’une confédération dans laquelle nous aurions pu choisir un abbé, par exemple un chanoine du Grand-Saint-Bernard ou d’une communauté française, quelqu’un avec qui nous avons des liens privilégiés. Nous aurions aussi pu nous dire qu’il n’était pas possible d’élire quelqu’un et demander un administrateur externe qui nous aurait accompagnés jusqu’à ce que la communauté soit prête. Le fait que la communauté ait choisi un abbé parmi les confrères est un signe d’encouragement et de confiance en l’avenir.

Avez-vous dû montrer patte blanche à vos confrères?

Bien sûr. La communauté me connaît: je suis sur place et je travaille au collège. Puis, entre l’élection et la confirmation, il y a eu une enquête du Saint-Siège. Donc la communauté m’a fait confiance et le pape aussi.

La question de la confiance est déterminante, à l’intérieur de la communauté et vis-à-vis de l’extérieur. Après les révélations, quelle confiance avez-vous en vos confrères?

Les révélations de 2023 et le rapport indépendant publié en juin constituent un chemin d’adversité et de vérité qui me permet de dire que j’ai vraiment confiance en la communauté et j’espère qu’elle a confiance en moi. Vis-à-vis de l’extérieur, nous avons perdu une partie importante de la confiance de la population et des fidèles, mais nous voulons la retrouver.

Cela pose la question du rôle de l’abbé: est-il d’abord en charge de sa communauté ou tourné vers le public?

Les deux. L’abbé est le garant de l’unité, de la confiance au sein de la communauté qu’il doit conduire. Et puis, il y a l’aspect extérieur, et pas seulement sur le territoire abbatial et ses paroisses, Saint-Maurice intéressant au-delà de sa région. Confrontée aux mêmes problèmes, une autre communauté comparable à la nôtre n’aurait peut-être pas connu autant de battage médiatique.

Concernant la communauté, le rapport indépendant publié en juin pointait un manque de vie communautaire. Comment avez-vous reçu ces critiques?

La réalité canoniale de notre ordre est une tension entre une vie centrée sur la communauté et une vie apostolique hors de l’abbaye. Dans mon cas, je me retrouve quasiment seul au collège, bien que je vive dans la communauté. J’ai bien vécu cette tension, mais elle peut être mal vécue par d’autres. Cela pourrait mieux se passer dans le cadre d’un travail en commun, par exemple en n’envoyant pas qu’une seule personne en paroisse. Mais nous avions historiquement des paroisses qu’il fallait absolument desservir et des confrères s’y sont retrouvés seuls.

Allez-vous donc faire rentrer tout le monde à l’abbaye le soir?

Il serait difficile, sinon chicanier, de demander à un prêtre à Finhaut de redescendre tous les jours à Saint-Maurice. Toujours est-il que la communauté doit se poser ces questions, s’interroger sur ses missions actuelles et peut-être d’autres activités. Nous pouvons imaginer rester actifs dans l’enseignement en donnant des cours d’appui ou des formations continues. Nous pourrions développer l’accueil des pèlerins de la Via Francigena en impliquant tout le monde. J’entends agir avec détermination, mais sans précipitation.

Mais il y a déjà beaucoup de tâches et peu de chanoines. Ne devriez-vous pas plutôt renoncer à des tâches?

D’une certaine manière, nous avons dû nous retirer du collège que nous ne gérons plus. Nous avons aussi considérablement diminué notre travail en paroisse. Nous avons les nôtres, et c’est à peu près tout. Nous ne sommes plus dans le val de Bagnes ni à Aigle. Il faudra en communauté soupeser les forces et faiblesses avant d’agir et de décider.

On peut aussi se sentir isolé au sein de la communauté – cela ressortait du rapport indépendant: un confrère qui aurait des doutes ne trouve souvent personne à qui parler…

Si on privilégie un travail commun, par exemple d’accueil, cela amène des interactions sur des choses concrètes qui peuvent permettre, à force de se côtoyer, un dialogue plus confiant et de trouver des appuis quand les choses vont mal. Et comme nous sommes moins nombreux que par le passé, nous pouvons aussi envisager des rencontres plus régulières, formelles ou non.

TRENTE ANS AU COLLÈGE

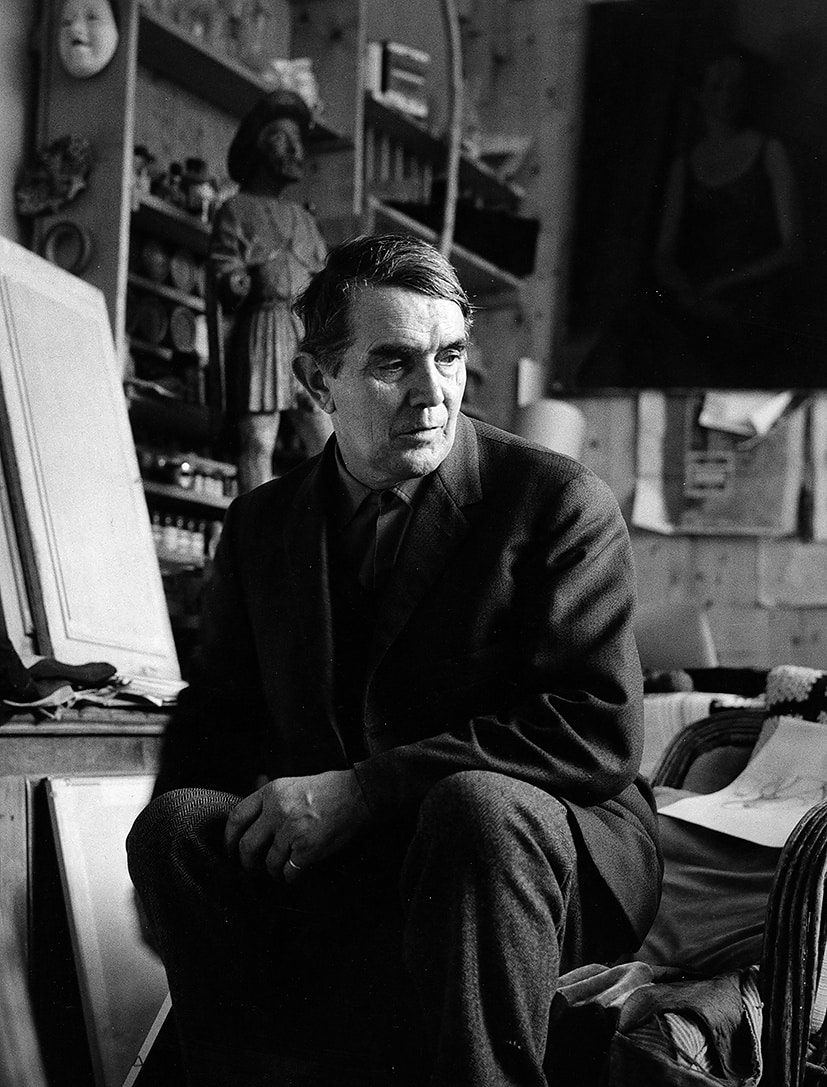

Originaire du canton de Lucerne et né à Berne en 1967, Alexandre Ineichen grandit dans le Chablais. Il étudie au collège de l’abbaye avant de rejoindre cette dernière en 1988 et d’y prononcer ses premiers vœux en 1989 – il connaît ainsi les abbatiats de Henri Salina, Joseph Roduit et Jean Scarcella. Ordonné prêtre en 1994, il complète ses études de théologie à Fribourg par un diplôme en mathématiques et en physique. «Je l’ai fait par intérêt pour les sciences, en particulier pour les maths, et parce qu’il y avait la possibilité d’enseigner», explique le chanoine qui donne ses premiers cours en 1996. Il est par la suite médiateur, prorecteur puis recteur à partir de 2007. S’il n’exerce pas de ministère en paroisse, il occupe différentes fonctions au sein de la communauté, siégeant par exemple au conseil abbatial de 2006 à 2024. Sous-prieur depuis quelques mois, il prendra ses fonctions d’abbé en début d’année prochaine.

Vous avez œuvré comme médiateur scolaire. C’est la tâche qui vous attend à l’abbaye?

Oui, avec les deux mêmes aspects: technique d’une part, avec les questions de prévention notamment, et plus personnel d’autre part, dans des échanges pour essayer de débloquer des situations. Cet aspect est central et nous pourrons compter sur des partenaires comme la conférence des évêques et les organisations d’aide aux victimes.

Craignez-vous, dans de tels échanges, la révélation de nouvelles affaires?

Le risque zéro n’existe pas. En ce qui concerne les chanoines, j’aimerais rappeler qu’ils sont libres. Si l’un veut partir parce qu’il ne parvient pas à vivre une vie religieuse authentique, il peut le faire, il doit le faire. Cette liberté donne le pouvoir de s’épanouir, à condition d’éviter les abus que je dirais communautaires, c’est-à-dire d’imposer à un confrère une place qui ne lui correspond pas. Dans les années 1950, on obligeait des jeunes prêtres qui n’y étaient pas préparés à surveiller plusieurs dizaines d’élèves à l’internat ou on envoyait en paroisse des prêtres qui n’étaient pas faits pour ça; ce n’était pas adéquat.

Si l’on parle d’abus relevant de la justice pénale, est-ce que tout est sorti?

Je pense que oui et je l’espère.

Donc, aujourd’hui, c’est une page blanche?

Ce n’est pas une page blanche. Il y a eu des procédures dont je ne suis pas persuadé qu’elles ont été menées jusqu’au bout et des décisions de non entrée en matière qui soulèvent des questions délicates pour la communauté. Nous ne pouvons pas repartir de zéro, d’autant qu’il y a l’opinion publique, et nous ne sommes pas une entreprise qui peut dire aux confrères concernés: «Vous avez fait une erreur, on vous renvoie». Chacun doit avoir une place quelle que soit son histoire. Et nous ne devons jamais oublier le passé et les victimes.

Dans les cas où il n’a pas été possible d’établir les faits, donnez-vous la priorité à la victime présumée ou à l’agresseur présumé?

Il faut la justice pour la victime et pour la personne accusée qui bénéficie de la présomption d’innocence. Et tous les deux ont droit à une vie après ce qui s’est passé. Maintenant, comment vivre avec ça? Je suis content d’être aidé par notre commission de conseil en gouvernance présidée par Mari Carmen Avila (la représentante de l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg pour la prévention, ndlr). Elle pourra nous dire ce qu’on peut faire ou non, nous montrer comment avancer.

UNE PETITE COMMUNAUTÉ

Ils étaient encore une centaine quand Alexandre Ineichen est entré à l’abbaye de Saint-Maurice en 1988. Ils sont aujourd’hui 25, compte le futur abbé: vingt vivent à Saint-Maurice, les cinq autres exercent des ministères à l’extérieur, par exemple auprès des étudiants de l’Université de Lausanne et de l’EPFL, à la tête du Foyer de charité à Bex ou en paroisse. La communauté compte certes trois membres âgés de moins de 40 ans dont l’un n’a pas encore terminé sa théologie ni été ordonné, mais la majorité des chanoines a dépassé l’âge de la retraite, certains depuis plus de vingt ans. Inquiet «comme on l’est dans l’ensemble de l’Eglise» quant à la relève, le 96e abbé craint-il d’être le dernier? Il relève lui-même que le dernier abbé de Reichenau, près de Schaffhouse, au 19e siècle, était un Ineichen; mais il insiste plutôt sur son espérance qu’une vie religieuse se maintienne en Agaune.

Cette commission et d’autres mesures doivent permettre un renouveau, comme votre élection. Mais vous avez siégé dix-huit ans au conseil de deux abbés critiqués pour leur gestion des abus…

J’étais conseiller, mais ces abbés n’ont pas ou très peu communiqué sur ces choses-là. Je ne pense pas qu’il y avait une volonté de cacher des choses; il y a eu une part de naïveté et c’était un peu la manière de faire de l’Eglise: elle essaie de se dépatouiller sans trop savoir comment s’en sortir. C’est pour ça que j’apprécie qu’il y ait un conseil, une communauté et des personnes externes avec qui partager.

Votre expérience de recteur – vous avez entre autres dû gérer le cas d’un enseignant laïc qui envoyait des messages inappropriés à une élève – est-elle un atout?

Oui, parce qu’elle m’a appris à ne pas garder les choses pour moi, à parler avec mes pairs et l’autorité compétente. Dans le cas que vous mentionnez, j’ai tout de suite averti mon collaborateur, mon supérieur, pour rencontrer la personne concernée à deux. La clef, également dans des affaires moins médiatisées, est, plus que la communication, le partage – des informations, des problèmes et des réalités concrètes.

Vous serez en principe abbé pendant dix-sept ans, jusqu’à vos 75 ans. La durée de ce nouvel engagement vous effraie-t-elle?

Je l’aborde de manière confiante. Il faudra mener des réformes, sans tout changer du jour au lendemain. On ne sera peut-être pas à l’abri de crises – qui peuvent être de n’importe quel ordre, financier, vocationnel, de réputation, etc. –, mais nous essaierons de les gérer en nous appuyant sur le partage. Ainsi nous pourrons aussi restaurer la confiance en l’abbaye. Je le pense et je l’espère, comme l’espèrent ceux qui nous sont proches et qui attendent quelque chose de nous.

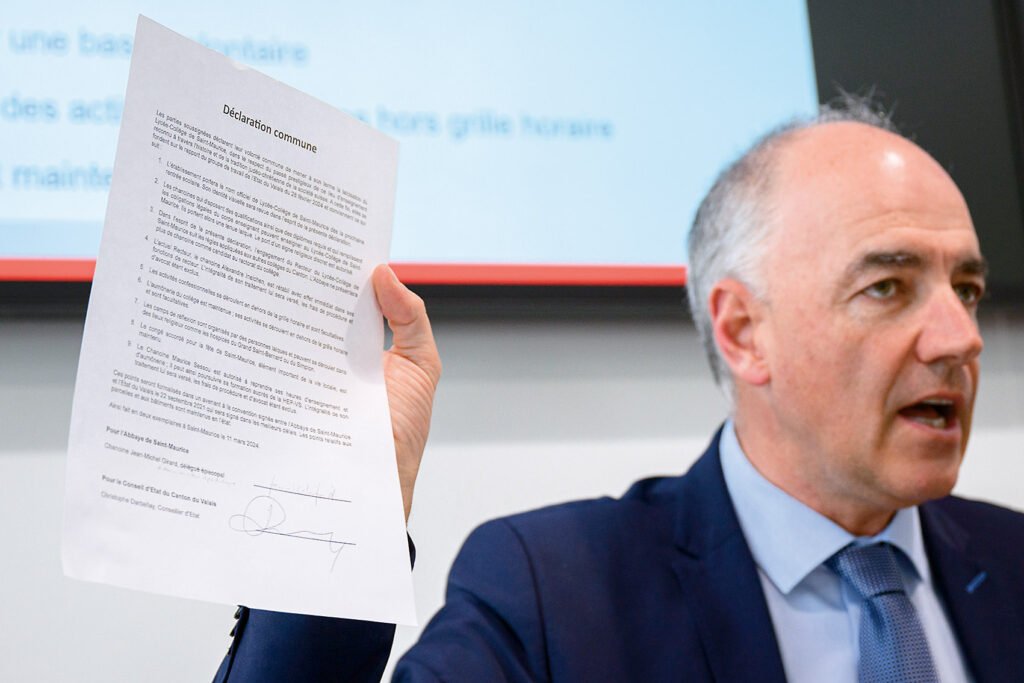

LE DERNIER CHANOINE RECTEUR

Avec le départ d’Alexandre Ineichen en début d’année prochaine, le collège – autrefois de l’abbaye, aujourd’hui de Saint-Maurice – s’éloigne davantage de la communauté qui l’a fondé en 1806. En annonçant en mars 2024 en réaction aux révélations d’abus le changement de nom de l’établissement et l’interdiction de la soutane pour les chanoines enseignants, le conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay avait prévenu que le prochain recteur serait un laïc. «Je le pressentais déjà à ma nomination en 2007: nous n’étions alors plus que deux ou trois chanoines à enseigner», tempère le recteur qui doit remettre sa démission au canton pour le début de l’année prochaine.

Au moment des révélations de la RTS et d’autres médias, bien que n’étant pas mis en cause, Alexandre Ineichen s’était mis en retrait de son poste pour la sérénité de l’établissement le temps qu’une enquête soit menée. Il avait retrouvé sa place quatre mois plus tard, bien accueilli par les enseignants et les élèves, se souvient-il.

Un abbé enseignant?

Pris par sa charge, le recteur n’enseigne plus depuis deux ans. A quelques mois de la transmettre à un laïc, il dit son intérêt pour quelques heures d’enseignement, de physique ou de religion par exemple. «L’abbé d’Einsiedeln le fait, donc c’est possible. Mais il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde, y compris pour les élèves: s’ils ne voient jamais leur prof parce qu’il est appelé par d’autres tâches, ce n’est pas intéressant.»