Le rapport du groupe de travail indépendant sur les violences sexuelles commises à l’abbaye de Saint-Maurice – 67 cas constatés entre 1972 et 2024 – dénonce les manquements des supérieurs de la communauté. Ils ont favorisé les dérives, comme l’absence de réelle vie fraternelle.

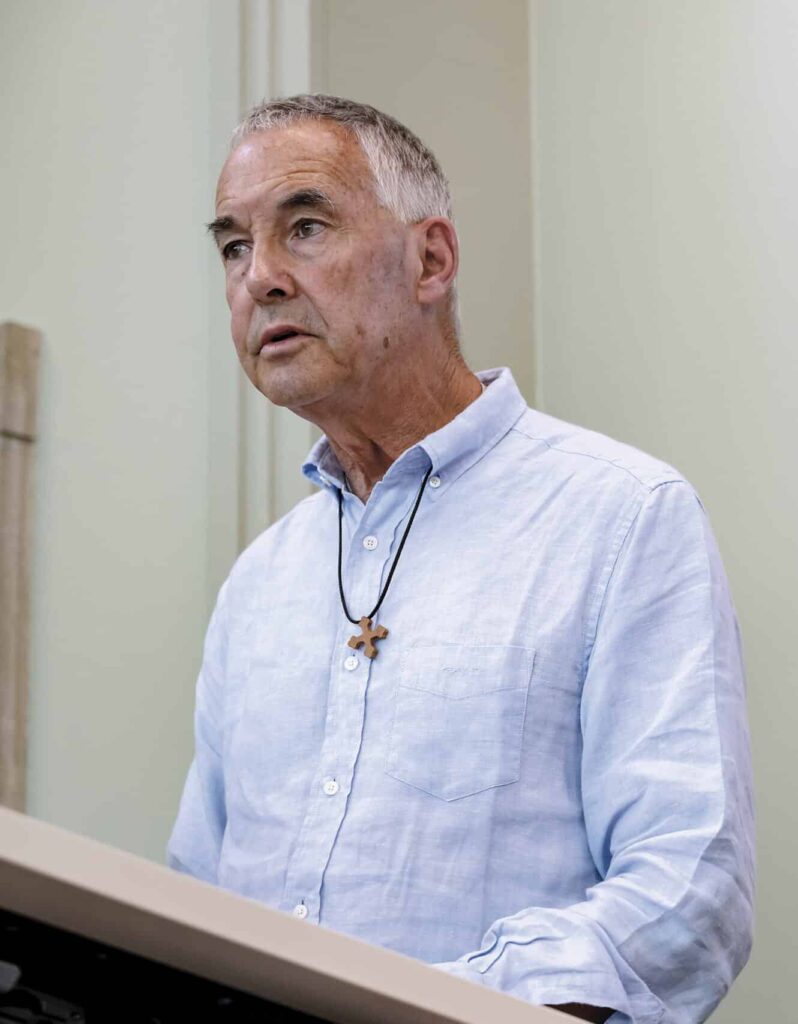

C’est le deuxième point du plan d’action annoncé par le chanoine Antoine Salina qui a essuyé les plâtres – sans exercer de fonction officielle – devant les médias le 20 juin à Fribourg: la communauté doit réformer sa gouvernance, car celle-ci a failli. Les archives des trois derniers abbés de Saint-Maurice, compilées par un groupe de travail indépendant à la demande de l’abbaye, le montrent de façon évidente.

Exemples: lorsque l’Etat du Valais demande qu’un chanoine condamné pour exhibitionnisme soit retiré du collège, Mgr Henri Salina (décédé en 2007), à la tête de l’abbaye de 1970 à 1999, le déplace dans un établissement vaudois dépendant de l’abbaye où il lui confie des cours et l’internat; quatre ans plus tard, il lui attribue de telles fonctions à Saint-Maurice. L’abbé Joseph Roduit, en poste de 1999 à 2015 peu avant son décès, ignore les avertissements concernant un religieux étranger accueilli à l’abbaye. C’est son successeur de 2015 à 2025, Mgr Jean Scarcella, qui prend des mesures contre ce clerc qui «manque de distance avec les enfants». Le dernier abbé n’est pas exempt de tout reproche – indépendamment de son dossier personnel (il a été soupçonné de harcèlement, faits qui n’ont pas été établis) auquel les chercheurs n’ont pas eu accès. Il a ignoré des alertes au sujet d’un religieux extérieur purgeant une peine canonique à Saint-Maurice après des agressions sexuelles.

«On n’en a jamais rien su»

Lors de la présentation du rapport, Antoine Salina s’est dit à titre personnel «abasourdi de découvrir la somme des détails concernant certains confrères». Cet aveu confirme que le silence «constitue une pratique dominante», expression tirée du document. Qui cite des chanoines: «J’ai tout appris par la presse», dit l’un d’eux; un autre a découvert l’«affaire avec une jeune femme» d’un confrère lorsque celui-ci a refusé de le confesser en raison d’une sanction canonique lui interdisant d’administrer ce sacrement.

Ces exemples trouvent un écho auprès d’anciens religieux qui ont quitté l’abbaye du temps de Mgr Roduit. «On ne savait pas réellement ce qui s’était passé», confie l’un à propos d’une affaire. «On n’en a jamais rien su», déclare un autre à propos du cas mis en lumière par Temps présent en 2023 impliquant un neveu de l’abbé. Ils déplorent une vérité travestie, et pas uniquement en ce qui concerne les abus. Après le départ d’un chanoine qui dénonçait le fonctionnement de l’abbaye, les supérieurs ont annoncé qu’il avait quitté la communauté pour une femme – un mensonge, assure l’intéressé. Un autre départ volontaire a tout simplement été dissimulé: «Je l’ai appris quand j’ai demandé où était ce confrère qu’on n’avait pas vu depuis longtemps».

Au fil des entretiens se dessine ce que l’un d’eux qualifie de «normalité complètement artificielle». Ainsi qu’un fonctionnement clanique et arbitraire: «Il y avait ceux qui avaient tous les droits et ceux qui avaient tous les devoirs. Les offices étaient facultatifs pour certains, obligatoires pour d’autres». Et l’argent de poche distribué de façon inéquitable.

«Je n’ai subi aucun acte que la justice condamne. Je n’ai pourtant pas échappé à l’oppression diffuse. J’ai vécu au sein d’une atmosphère étrange. J’ai vu des jeunes perdre leur jeunesse sans jamais comprendre pourquoi leur cœur restait figé», nous écrit un ancien religieux. Il n’a pas témoigné auprès des chercheurs de l’Université de Fribourg, mais ses propos confirment ce qu’on peut lire dans le rapport, notamment l’adage voulant que «l’humilité vient par les humiliations».

Interrogé sur un régime de privilèges, Antoine Salina balaie la critique: «Nous sommes une communauté humaine, donc il y a quelquefois des ressentis qui ne correspondent pas à la réalité, mais à une histoire personnelle». De même, il ne se reconnaît pas dans le sentiment d’isolement décrit par certains de ses confrères actuels. «Jamais je ne me suis senti isolé. J’ai d’excellents contacts dans et hors de l’abbaye et j’ai été profondément heureux dans mon ministère au collège et à l’internat», explique le religieux de 67 ans.

Des règles inappliquées

«Lors du chapitre réuni une fois par année, on se rendait compte que la vie de communauté n’allait pas bien», insiste pourtant un ancien chanoine. Dont les dires sont appuyés par les prélats d’autres congrégations ayant effectué une visite canonique à Saint-Maurice en 1967, 1979, 1992, 2004 et 2019: ils ont signalé un climat lourd, des tensions entre groupes de chanoines et le manque de vie communautaire.

«L’audition des chanoines a mis en évidence que, quand ils avaient des questions, en particulier sur la sexualité, souvent les autres n’étaient pas là pour eux», raconte Claire-Lise Mayor Aubert qui a entendu 23 chanoines – un seul a refusé de s’exprimer – pour le groupe de travail. Or, les constitutions de la communauté mentionnent noir sur blanc que l’amour fraternel entre ses membres «rend la chasteté plus facile». Par ailleurs, «des liaisons existent, les gens le savent et ne disent rien. Qu’est-ce pour une vie communautaire, s’il n’y a pas de réponse à une demande d’aide?», interroge l’experte. La règle de saint Augustin que suivent les chanoines de Saint-Maurice est claire sur ce point: «Vous n’êtes pas sans reproche, si vos frères, qu’une dénonciation peut corriger, sont abandonnés, par votre silence, à leur perte».

Si la règle veut aussi que les dérives annoncées au supérieur soient signalées à d’autres témoins lorsque le fautif ne se corrige pas – suivant en cela l’Evangile de Matthieu (Mt 18, 15-17) –, à Saint-Maurice, les problèmes «sont pour la plupart restés chez le père abbé, dans les archives secrètes, sans que jamais le cercle de la discussion ne soit élargi au conseil abbatial – formé de l’abbé, du prieur et de trois confrères – explicitement et encore moins au chapitre réunissant l’ensemble de la communauté», selon Claire-Lise Mayor Aubert.

Un travail de longue haleine

La dispersion de la communauté entre différents ministères à l’abbaye et en-dehors et la diminution du nombre de chanoines qui accroît la charge de chacun d’eux peuvent expliquer certaines difficultés à faire communauté. Mais pas le silence entretenu par les abbés ou conservé par les confrères. Le groupe de travail recommande ainsi, entre autres, de soigner la vie communautaire.

«C’est un travail de longue haleine, un travail de vérité, de transparence, de sensibilisation, reconnaît Antoine Salina. Et peut-être l’occasion de nous recentrer sur la raison qui nous a fait venir dans cette maison.» L’abbaye, qui a reconnu une culture du silence et de la banalisation, compte pour cela sur le soutien d’une commission de conseil en gouvernance composée de laïcs, hommes et femmes, et de religieux spécialisés.

TOUTES SORTES DE VIOLENCES

Le rapport du groupe de travail indépendant, disponible sur le site internet du département d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg, recense 67 cas de violences sexuelles attribuées à 30 hommes entre 1972 et 2024, allant de propos à caractères sexuels dans un contexte d’autorité à des viols en passant par des avortements forcés en Afrique. Les chercheurs conduits par le procureur général de Neuchâtel Pierre Aubert se sont basés sur les propos de 57 témoins volontaires et des chanoines, et sur des archives.

L’abbaye de Saint-Maurice a pris connaissance du rapport «avec gravité et contrition», exprimant sa «honte sincère» et demandant pardon. Elle a annoncé cinq priorités: l’accueil des victimes, la refonte de la gouvernance, la prévention et la formation, le travail de mémoire et le dialogue avec la société civile.