Les conclaves, comme celui qui s’est ouvert le 7 mai pour désigner le successeur de François, ont une histoire à la hauteur de l’attention qui leur est portée. Le secret du vote leur donne une aura mystérieuse qui intrigue, et notamment les cinéastes.

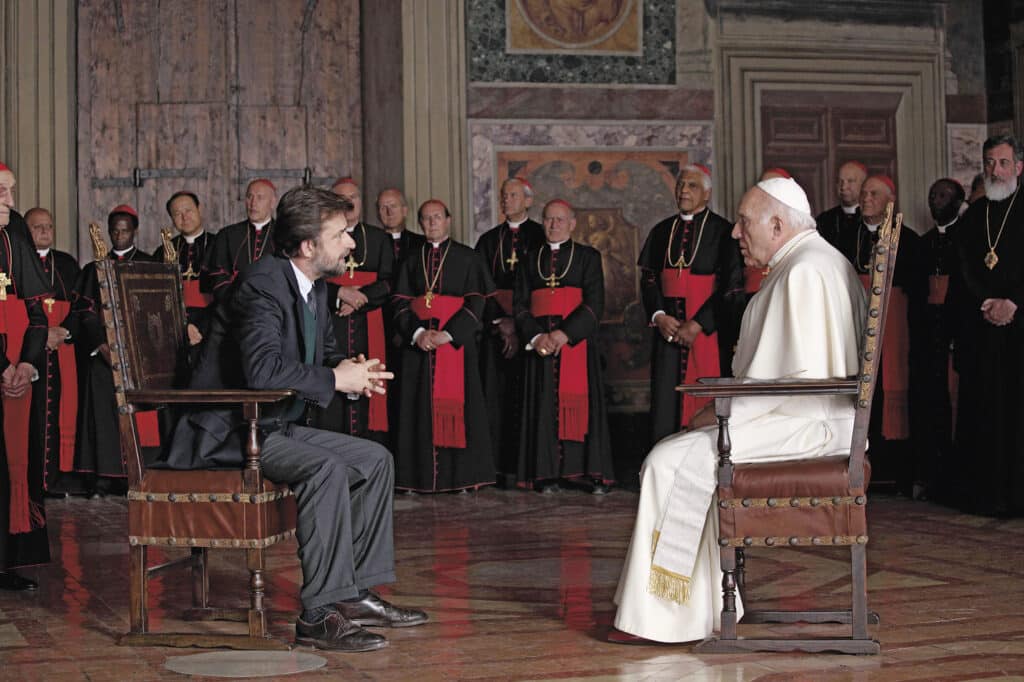

Il ne l’avait sans doute pas souhaitée, mais la mort de François fait les affaires d’Edward Berger. Son film Conclave (EM49/2024) sorti en fin d’année dernière a largement profité de la mort du Saint-Père: selon des statistiques qui ont fait le tour des médias, le temps de visionnage sur la plateforme Amazon Prime aux Etats-Unis a presque quadruplé le jour du décès du pape par rapport à la veille.

Evidemment, une plongée fictionnelle dans un conclave avant l’ouverture bien réelle de celui appelé à désigner le successeur de l’Argentin a de quoi séduire. D’autant que le film n’est pas tout à fait éloigné de la réalité. La mise en scène et l’aspect caricatural des personnages exceptés, «beaucoup de choses sont justes», selon l’historienne du catholicisme Kathleen Sprows Cummings interrogée par le Guardian.

Jean Paul II a bien aidé les cinéastes en rappelant très précisément le déroulement du vote – y compris la forme des bulletins – en 1996 dans la constitution apostolique Universi dominici gregis. Celle-ci permet les échanges d’idées, mais interdit «toute espèce de pactes, d’accords, de promesses ou d’autres engagements» entre cardinaux. Dans les faits, il n’y a guère de réunions de partis et les entretiens se font à deux ou trois et à voix haute, indique l’historien Christophe Dickès dans son Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège (Robert Laffont, Bouquins, 2013).

Les cardinaux doivent se prononcer en songeant à «la gloire de Dieu» et au «bien de l’Eglise». Ils n’envisagent donc pas le conclave comme une «guerre», contrairement au personnage d’Aldo Bellini joué par Stanley Tucci. Et si celui-ci est certain que chaque cardinal a déjà réfléchi au nom qu’il prendra une fois élu, la vérité est peut-être plus proche des «Pas moi!» des prélats d’Habemus Papam. Dans ce film de Nani Moretti (2011), le pape interprété par Michel Piccoli – attention, la fin va vous être dévoilée – renonce à son élection. Difficilement imaginable dans la réalité: «Je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à la charge à laquelle il est appelé», car «Dieu qui donne cette lourde charge est aussi celui qui l’aide à l’accomplir», écrivait Jean Paul II.

Ah non, pas lui!

La règle de l’isolement total, un enjeu dans Conclave comme dans le fantaisiste roman de Dan Brown Anges et démons, est bien réelle. Elle remonte au 13e siècle et à l’enfermement des cardinaux par la population excédée du temps pris pour choisir un pape: deux ans et neuf mois! Mais il s’agit surtout d’éviter toute ingérence – en 2005, des brouilleurs avaient été installés dans un faux plancher. Un cardinal qui communiquerait avec l’extérieur devrait même, selon les règles, être excommunié.

Mais la liberté des électeurs n’a pas toujours été totale: en 1903, l’Autriche-Hongrie fit savoir son opposition à l’élection du cardinal Rampolla qui faisait la course en tête. Pie X, à qui cette intervention avait profité, mit fin au droit de veto des grandes puissances l’année suivante. En 1939, l’Allemagne nazie – qui envisagea même d’acheter des voix pour trois millions de marks – et l’Italie fasciste tentèrent d’influencer le conclave avant que les cardinaux ne s’enferment. Sans succès: le cardinal Pacelli, qui avait soutenu Pie XI dans la rédaction de l’encyclique Mit brennender Sorge critiquant le nazisme, fut élu et prit le nom de Pie XII.

Et c’est en couleur

La fumée blanche obtenue en brûlant les bulletins de vote a souvent créé des difficultés. Lors des deux élections de 1978, alors qu’on tentait d’ajouter des fumigènes, la fumée avait envahi la chapelle Sixtine… Trop grise pour être blanche ou noire en 2005, elle avait laissé planer le doute durant plusieurs minutes.

A propos de noir et blanc, la Neue Zürcher Zeitung venait alors de publier la première photo en couleur de son histoire. Elle montrait, le 4 avril, des cardinaux en prière devant la dépouille de Jean Paul II. Cette innovation permit à ses lecteurs, cinq jours plus tard, de distinguer, sur une photo des funérailles, les cardinaux vêtus de rouge des évêques en violet. Pour mieux voir les papabili?