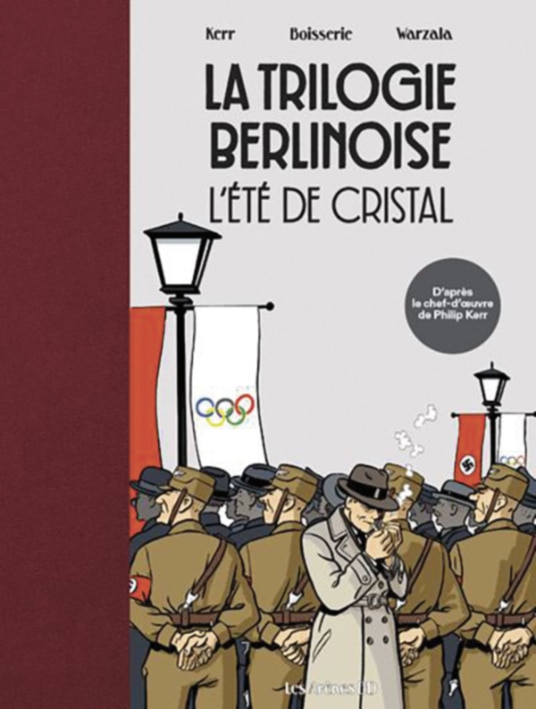

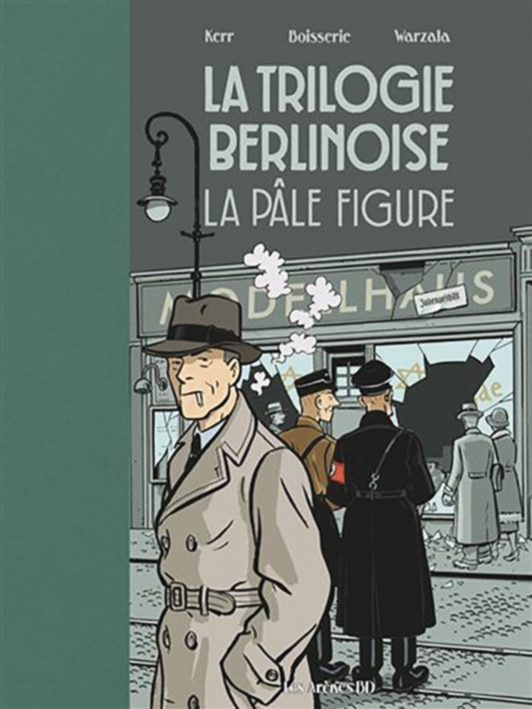

Mi-roman historique, mi-polar, la magistrale trilogie berlinoise de l’écrivain d’origine écossaise Philippe Kerr (1956-2018) brosse dans ses deux premiers volets un portrait sans concession et nuancé de l’Allemagne hitlérienne à son apogée. Lors des Jeux de Munich (L’Eté de cristal) et dans l’immédiat avant-guerre (La pâle figure).

Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un retour s’impose là où tout a commencé: l’Allemagne des années 1930. Grâce à l’esprit et à la plume affûtés de l’écrivain britannique Philip Kerr, qui a réalisé un impressionnant travail de documentation pour rédiger sa célèbre trilogie berlinoise publiée au tournant des années 1990, c’est toute la société allemande en pleine dérive politique et morale qui nous est contée. A la première personne, comme dans un bon vieux film noir hollywoodien, par le désabusé mais courageux détective privé Bernie Gunther.

Cet ancien sergent décoré a survécu au front turc et à l’offensive d’Amiens avant d’entrer dans la police. Il s’est fait une réputation en stoppant les meurtres d’un étrangleur. Puis, voyant ses collègues virés les uns après les autres par un régime acceptant de plus en plus mal les indociles, «Bernie» avait fini par claquer la porte de la Kripo, la police criminelle berlinoise, pressentant que son tour viendrait. Vivant seul depuis la mort de son épouse victime de la grippe espagnole, «réfractaire à toute forme d’autorité, même si cela peut paraître curieux de la part d’un ancien policier», le limier de 38 ans s’interroge: dans l’Allemagne de 1936, «qui prétendrait ne pas être un national-socialiste quand on lui colle un pistolet sur la tempe?».

Spécialisé dans la recherche de personnes disparues – activité en plein boom depuis la montée en puissance des sbires d’Hitler –, le détective voit au début de L’Eté de cristal deux SA retirer des affiches du magazine antisémite Der Stürmer. Surpris, il se renseigne. «C’est pour les olympiades. On nous a ordonné de les faire disparaître pour ne pas choquer les étrangers qui viendront assister au Jeux.» A sa connaissance, «c’était la première fois que les autorités faisaient montre de tels égards» (un retrait temporaire qui en rappelle d’autres, comme ce fut le cas à Paris avec les sans-abris déplacés en périphérie le temps de JO).

Deux meurtres et un collier

Engagé pour enquêter sur deux meurtres et la disparition d’un collier au moment où la Gestapo et le régime de terreur et d’intimidation du Führer redéfinissent les notions même de crime et de justice, Bernie Gunther regrette la transformation de sa ville natale: «J’adorais Berlin avant qu’elle ne tombe amoureuse de son propre reflet et se mette à porter les corsets rigides qui l’étouffaient peu à peu. J’aimais la philosophie bon enfant, le mauvais jazz, les cabarets vulgaires et tous les excès culturels de la République de Weimar qui avaient fait de Berlin l’une des villes les plus fascinantes de l’époque».

Sous le gouvernement national–socialiste en revanche, la capitale s’est muée en une «vaste demeure hantée pleine de recoins sombres terrorisant ses occupants au point qu’ils avaient parfois envie de la quitter». Pourtant, constate-t-il, «la plupart se contentait de se boucher les oreilles, de fermer les yeux et de faire comme si tout allait bien. Tout apeurés, ils parlaient peu, faisaient mine de ne pas sentir le tapis remuer sous leurs pieds, et les rares fois où ils riaient, c’était du petit rire nerveux qui accueille poliment les plaisanteries du patron».

La délation, comme la construction d’autoroutes, était devenue une des activités les plus florissantes de la nouvelle Allemagne, écrit Kerr dont le héros incarne l’esprit de résistance en temps d’obéissance aveugle. Ce dur à cuire à l’humour noir macho n’ayant pas peur des coups et son idéalisme terni rappellent l’étoffe d’un autre personnage de fiction, le privé Philip Marlow créé par le roi du polar américain Raymond Chandler. Comme Chandler dans sa Californie de la fin des années 1930, l’enquêteur de la trilogie berlinoise décrit au vitriol une Allemagne en pleine purge: bien avant que la guerre ne commence, Juifs, homosexuels, roms et opposants sont envoyés par milliers en «KZ» (Konzentrationslager, camp de concentration).

Un monde où chaque avocat, publiciste ou commerçant est obligé de préciser qu’il est «allemand» sur sa boîte aux lettres et l’entrée de son bureau. Un monde où la guillotine fonctionne à plein régime dans des prisons bondées. Un monde où les «violettes de mars (le titre original en anglais du premier volume), terme désignant les personnes devenues nazies sur le tard par opportunisme ou nécessité, poussent chaque jour plus vite. Un monde où les criminels ont pris la place des juges.

Maintenant qu’il a décidé de filer droit, râle un ancien taulard, «on dirait que tout le reste du pays a décidé d’aller de travers. Je passe quelque temps à l’ombre et quand je ressors, je m’aperçois que tous ces connards ont mis une bande de gangsters au pouvoir. Elle est pas bonne, celle-là?». Gunther en croise d’ailleurs certains, de ces nouveaux caïds au sommet. Hermann Goering oblige le détective privé à enquêter pour lui afin de mettre des bâtons dans les roues de son grand rival Heinrich Himmler à qui il ne pardonne pas de lui avoir volé la Gestapo, la police politique du IIIe Reich qu’il avait créée quelques années auparavant. C’est du reste l’une des nombreuses qualités de l’œuvre de Kerr que de montrer les dissensions et guerres internes entre les chefs nazis, facette moins connue que d’autres de la Seconde Guerre mondiale.

L’aisselle d’un boulanger

Philip Kerr, inconnu avant la sortie de son premier roman, avait l’habitude à Londres de se rendre chaque midi à la bibliothèque nationale britannique et à la bibliothèque Wiener, spécialisée dans la Shoah, pour se documenter, prétextant un dîner d’affaires. C’est ainsi, en cours d’emploi, qu’il est parvenu à boucler L’Eté de cristal qui trouve sa conclusion dans l’enfer de Dachau.

Le travail d’écriture fut moins ardu pour La pâle figure. En 1938, l’atmosphère est devenue plus pesante encore pour Bernie Gunther qui la compare à l’aisselle d’un boulanger; une chaleur épaisse, sale, impossible à évacuer. Elle imprègne les rues, les vêtements, les regards. Elle se lit à travers les lettres anonymes qui dénoncent, les murs qui écoutent et les silences qui sont une forme de survie. «Hitler? Ce foutu coucou», lâche un personnage. Une simple phrase, mais déjà Gunther blêmit. Il sait que dans ce monde-là, même une phrase en l’air peut vous condamner. Ce n’est pas seulement l’idéologie qui tue, c’est l’ambiance. Une société entièrement contaminée par le soupçon, où l’humanité s’effrite au contact de la terreur.

Le roman s’ouvre sur une convocation étrange: une lettre anonyme donne rendez-vous à Gunther dans les ruines du Reichstag. Ce ne sera que la première des nombreuses incursions dans les marges d’un régime où tout le monde se surveille. Il y croisera Arthur Nebe, chef de la Kripo, qui lui propose de revenir dans la police. Une offre empoisonnée. Et un aveu, surtout: «Je ne suis plus nazi. J’ai été contraint de le devenir. Pour rester en vie».

Toute l’histoire est traversée par cette tension: comment vivre dans un monde où le choix moral est devenu suspect? Où même ceux qui font fonctionner la machine ont peur d’être broyés par elle? La pâle figure est le roman de ces compromissions, grandes ou minuscules. On y croise un jeune homosexuel menacé d’être envoyé en camp de concentration, une mère richissime prête à payer en silence pour protéger son fils, des médecins qui ferment les yeux, des policiers qui obéissent, des voisins qui dénoncent. A chaque étage de la société, les consciences se renient pour continuer d’exister.

Compromis et renoncements

Et Bernie Gunther, lui, regarde. Il observe, il devine, il enregistre. Il n’est pas un héros. Il est même parfois lâche. Mais il reste lucide. Sa seule arme c’est sa parole. «Etre cynique, c’est, pour un détective, l’équivalent de la main verte pour un jardinier», confie-t-il à une cliente. L’humour noir et l’ironie grinçante s’exprimant sur un ton mi-blasé, mi-fataliste sont tout ce qui lui reste. Ils protègent Gunther de la panique comme du désespoir. Un moyen de continuer à penser, même faiblement, dans un monde où penser est déjà une faute.

Philip Kerr n’explique pas. Il montre. Il donne à sentir. Le lecteur comprend ce qu’était vivre sous le nazisme non pas à travers les grandes dates ou les discours, mais dans les gestes ordinaires. Un coup d’œil de travers, une remarque évitée, une porte qu’on referme trop vite. Le mal n’est pas spectaculaire, il est quotidien. Il est lent, insidieux, bureaucratique. Et cette pâle figure du titre n’est pas seulement celle du tueur que traque Gunther. C’est celle d’un pays entier, vidé de sa substance, malade d’avoir pactisé avec la peur. Les visages se ferment, les consciences se floutent. Il n’y a plus de place pour la nuance ni pour l’empathie. A Berlin, en 1938, l’humanité recule d’un pas.

Jeux de dupes en Autriche

En 1947, Bernie Gunther n’est plus dans le ventre de la bête. Il est dans ses ruines. A Vienne cette fois, ville occupée par les Alliés, théâtre de toutes les tensions, laboratoire discret d’une guerre froide encore officieuse. Un requiem allemand, dernier tome de la Trilogie berlinoise, nous plonge dans une Europe où les vaincus se reconvertissent et où l’espionnage est devenu «la nouvelle profession à la mode», selon les mots d’un colonel soviétique.

Gunther y est envoyé pour innocenter un ancien collègue accusé d’avoir tué un officier américain. Mais, très vite, le cadre judiciaire cède la place à une partie d’échecs géopolitique: les Soviétiques l’interrogent, les Américains l’observent, un service allemand clandestin le manipule. Gunther n’est pas un espion, mais il est au cœur du jeu – parce qu’il a été flic, parce qu’il connaît les ombres et parce qu’il a encore un reste d’intégrité. C’est dans ce glissement que Kerr révèle l’ambiguïté d’un monde prêt à absorber ses anciens ennemis.

Un monde de masques et d’alliances

Vienne est le décor idéal de cette valse trouble. Les identités s’échangent comme des cigarettes. Un ancien nazi recherché est protégé par les Russes, un autre a été recruté par les Américains. Une jeune femme, Lotte Hartmann, devient cible, puis témoin, puis suspecte. Les alliés changent, les preuves sont des leurres.

Même la ville semble contaminée. Dans un décor de ruelles et de caves, un film est en tournage. Les Démons de la nuit, futur Troisième Homme. Kerr joue avec les codes du genre: pendant que le cinéma met en scène les faux-semblants, Gunther les vit. Il découvre que dans ce nouveau paysage les monstres ont changé de camp et que l’idéologie n’est plus qu’une couverture.

Il n’y a plus de bien, plus de mal. Il n’y a que l’intérêt. Et Gunther, comme toujours, n’est pas dupe. «Nous vivons une époque difficile», lui dit un colonel soviétique. Il sait que cela veut en réalité dire que la morale a été dissoute dans les rapports de force. Il ne croit plus aux justes causes, mais il continue à choisir ses ennemis. Dans cette Europe en ruines, ce n’est déjà plus la guerre. C’est son écho interminable.

Des ruelles noires aux couloirs gris

Le film noir ne s’est pas éteint avec les années 1940. Né dans les pages des romans américains, il a traversé l’Atlantique, survécu à la guerre, muté à la faveur de la guerre froide. Le détective solitaire a cédé la place à l’espion désabusé, mais l’atmosphère, elle, n’a pas changé.

Retour en vidéo sur une esthétique trouble qui continue de hanter les écrans.