L’église abbatiale Sainte-Marie d’Hauterive (FR) s’apprête à rouvrir ses portes après quatre ans de restauration. Si les travaux ont redonné son éclat à ce joyau cistercien du 13e siècle, ils révèlent surtout une ambition rare: conjuguer tradition, liturgie vivante et respect du patrimoine.

Fondée en 1138 par Guillaume de Glâne, l’abbaye d’Hauterive est l’un des monastères cisterciens les mieux conservés de Suisse. Classée bien culturel d’importance nationale, son église est un condensé d’histoire de l’art, du roman au moderne. Ce lieu de prière et de silence abrite depuis bientôt neuf siècles une communauté de moines qui, dans la fidélité à la règle de saint Benoît, conjugue prière, travail et vie fraternelle. Et pourtant, c’est bien une vision profondément contemporaine qui a guidé les choix de cette restauration.

«Hauterive est au cœur du patrimoine fribourgeois. La beauté du résultat me remplit d’émotion, c’est quelque chose qui vous prend aux tripes», confie Georges Godel, président de la Fondation d’Hauterive. L’ancien conseiller d’Etat se dit profondément reconnaissant envers les nombreux partenaires du projet, en particulier l’Etat de Fribourg, la Loterie Romande et les 3000 amis de l’abbaye. Le chantier, d’un budget de 9,6 millions de francs, a été lancé en 2021 dans le cadre du plan de relance économique post-Covid. Il a mobilisé une centaine d’ouvriers, artisans et artistes, tous unis autour d’un double impératif: restaurer l’existant et permettre à la liturgie d’habiter les lieux autrement.

Réinventer sans dénaturer

Car si l’enveloppe extérieure, les fresques, les vitraux et les stalles ont toutes bénéficié d’une restauration de grande qualité, c’est surtout le réaménagement liturgique qui marque les esprits. Dès les prémices du projet, les moines ont exprimé le désir de se rapprocher des fidèles, dans l’esprit du concile Vatican II. L’objectif? Faire de l’église une «assemblée célébrante», non une juxtaposition de spectateurs. Une première tentative de déplacer les stalles vers la nef a été refusée par la Commission fédérale des monuments historiques. Il a donc fallu inventer une autre voie.

C’est Jean-Marie Duthilleul, architecte français de renom, qui a été choisi sur proposition du père abbé Dom Marc de Pothuau. Spécialiste des aménagements liturgiques, il a notamment travaillé sur le chœur de Notre-Dame de Paris, les cathédrales de Nantes et Nanterre, ainsi que sur l’abbaye de Saint-Maurice et l’église du Sacré-Cœur à Genève. «C’était la bonne personne pour concilier liturgie et conservation du patrimoine. Nous ne regrettons pas ce choix», affirme Georges Godel. L’approche de l’architecte s’est traduite par une recomposition discrète mais déterminante de l’espace: les stalles restent à leur place, mais les moines, eux, se déplacent au fil des célébrations, cheminant avec les fidèles de la nef au chœur. Une dynamique nouvelle, liturgique et communautaire. La disposition des bancs, le mobilier contemporain, la lumière, la qualité acoustique: tout a été pensé pour servir la liturgie.

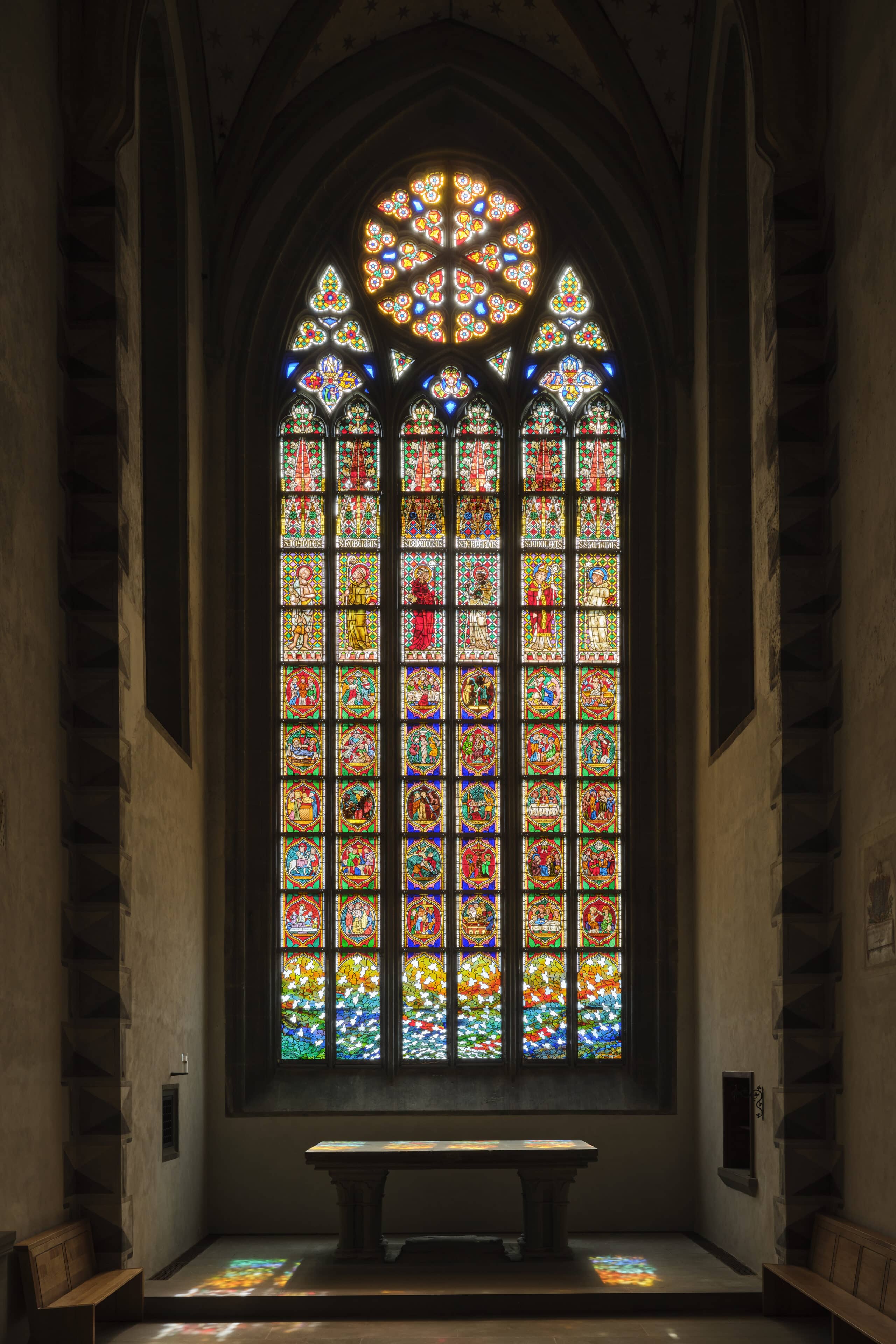

Un autre geste architectural incarne ce dialogue entre passé et présent: la grande verrière du chœur, partiellement obstruée depuis le 18e siècle, a été complétée par une œuvre contemporaine de l’artiste fribourgeoise Catherine Liechti. Intitulée Laudes, sa composition géométrique évoque la psalmodie monastique et figure une colombe en vol. Fruit d’une collaboration avec le maître verrier Pascal Moret, le vitrail permet à nouveau à la lumière naturelle d’inonder le chœur. Une lumière qui rythme la prière des heures, comme un retour à la source solaire de la liturgie.

Un trésor caché

Plus discrète mais tout aussi significative, la chapelle Saint-Nicolas, édifiée dès 1320, a, elle aussi, retrouvé sa vocation. Longtemps fermée, humide et délaissée, elle a été restaurée, assainie, meublée et ouverte à la prière individuelle. Les fresques médiévales ont été patiemment retouchées par la restauratrice Fanny Pilet, le mobilier liturgique a été repensé, la ventilation naturelle facilitée par la motorisation des fenêtres. Un lieu de silence pour accueillir la parole.

Enfin, les stalles gothiques de 1482, démontées puis remontées à l’identique, ont révélé un trésor ignoré: des décors peints de la Renaissance, jusque-là invisibles, protégés au revers des dossiers. Leur restauration délicate témoigne d’un souci du détail qui résume l’esprit du chantier: révéler sans trahir.

«Le principal défi a été de concilier les attentes parfois divergentes entre liturgie et conservation, et de faire travailler ensemble tous les corps de métier», explique Georges Godel. Le résultat, salué par les partenaires du projet, est à la hauteur de cette exigence. Et fidèle à un principe fondamental: «Aucune décision n’a été prise sans l’accord de la communauté. Nous avons toujours cherché des consensus forts», insiste-t-il.

L’abbaye, plus que jamais, s’ouvre. Trois temps forts accompagneront cette réouverture: une inauguration officielle le 4 septembre, une rencontre avec les Amis d’Hauterive le 6, puis une ouverture au public lors des Journées européennes du patrimoine, les 13 et 14 septembre. Car la restauration de l’église n’est qu’une étape: d’autres parties du site attendent leur tour, et le soutien du public restera essentiel.

A Hauterive, rien n’a bougé. Et pourtant, tout a changé. Parce qu’ici, restaurer n’est pas figer. C’est remettre en marche un lieu, un souffle, un geste. C’est permettre à la liturgie d’habiter l’espace, et aux fidèles d’y trouver leur place.