Le 20 novembre 1975, après quatre décennies de dictature, mourait le général Francisco Franco dans un hôpital madrilène après une longue agonie. Un demi-siècle après l’instauration d’une société démocratique en Espagne, parler du passé reste délicat.

L’architecte Pablo Costa, 44 ans, a quitté sa Galice natale en 2011 pour trouver du travail dans son domaine, en Suisse, où plusieurs oncles et cousins avaient précédemment immigré. Son objectif atteint, il est finalement retourné au pays en 2021, au sud cette fois, non loin de Séville où vit la famille de sa femme rencontrée en Suisse et avec laquelle il a eu deux enfants. Quand on lui demande si la mort de Franco, intervenue le 20 novembre il y a cinquante ans, occupe les conversations, il répond que non. «Dans ma famille et mon entourage, on parle à peine du sujet. Mes parents étaient très jeunes durant la guerre civile (1936-1939, ndlr) et la répression franquiste qui a suivi jusqu’à la fin des années 1970 les a peu touchés, la Galice ayant été relativement peu affectée de ce point de vue.» L’échéance du 20 novembre n’y change pas grand-chose: «On se réfère rarement à ce passé. Si la dictature rejaillit parfois dans le présent, c’est à travers la vieille rengaine du ‘Ah, on vivait mieux sous Franco’. Une phrase qu’on entend d’ailleurs de plus en plus chez les jeunes aujourd’hui».

Les beaux-parents de Pablo Costa parlent un peu plus de la dictature, quoique de manière discrète «parce qu’on sent que cela les fait souffrir, qu’il existe encore des blessures non cicatrisées». Dans leur village, le camp républicain se serait livré à des atrocités durant la guerre civile. «Les parents de ma femme évoquent-ils uniquement les crimes républicains et pas ceux perpétrés par les franquistes parce qu’ils sont de droite? Ou sont-ils de droite parce qu’ils ont vécu ces atrocités? Je ne sais pas. Le fait est que je ne parle pas beaucoup de politique avec eux, car même s’ils sont très ouverts d’esprit pour des personnes relativement âgées, la politique reste un des rares sujets qu’ils ne peuvent pas aborder de manière raisonnable.»

Pedro Sanchez parle anglais

Que ce soit lors de son long séjour en Suisse, où il s’est lié d’amitié avec des compatriotes, ou en Espagne, l’architecte s’est toujours gardé d’évoquer le passé dictatorial de son pays avec certaines personnes. «Ce sont les mêmes avec qui il est préférable de ne pas parler de politique. Le désaccord est mal vécu; le ton peut vite monter.» Et de lâcher cette phrase un brin alarmante lorsque l’on songe à un Etat démocratique qui est la quatrième économie de l’Union européenne: «Aujourd’hui, prôner le dialogue ou le débat devient de plus en plus difficile. Donner librement son opinion n’a rien d’une évidence. Que l’on parle du passé ou du présent. Lors d’une discussion autour de l’actuel Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, j’ai osé dire qu’il était agréable de voir le dirigeant de notre pays capable de se passer d’un traducteur pour parler anglais; le débat est si polarisé que tout le monde m’est tombé dessus en m’accusant d’être un pro-Sanchez!».

Roberto Castro, un autre Galicien – les Gallegos ont longtemps été les plus nombreux immigrés espagnols en Suisse –, a rejoint il y a une dizaine d’années ses proches expatriés du côté de Zurich, Lausanne et Genève. Comme lui, il est préoccupé par le climat politique en Espagne, lequel n’a fait que se dégrader depuis la crise économique de 2008, l’augmentation de l’immigration, les tensions grandissantes autour de l’indépendantisme catalan ou encore les questions mémorielles. «C’est en bonne partie dû aux réseaux sociaux, estime cet ingénieur agronome reconverti en informaticien. Les jeunes ne savent pas filtrer les informations qui s’y trouvent. Or, c’est le terrain de jeu favori de Vox, le parti d’extrême droite. Ses membres répètent que l’on vivait mieux sous Franco alors que mes oncles et grands-parents sont justement partis en Suisse parce qu’ils ne s’en sortaient pas. On parle d’une cinquantaine de personnes. Dans les régions rurales sous-développées, on avait faim! Et aujourd’hui, on se retrouve avec des personnes nées vingt ans après la fin de la dictature qui sont persuadées qu’il s’agissait d’une époque bénie…»

Corps démembrés

Née en 1967, Rosa Anido se souvient avoir entendu dans son enfance que des corps démembrés étaient régulièrement retrouvés dans les forêts avoisinant la maison de ses parents. «Des gens de l’extérieur qu’on amenait par camion pour les torturer et les fusiller… Mais il ne fallait pas en parler, au risque de disparaître à son tour», explique cette infirmière mariée à un Vaudois en 1990 et vivant à Morges.

«Quand la dictature s’est terminée, on était juste contents que les violences cessent enfin. Avec la police, un regard de travers suffisait à vous faire arrêter. L’économie s’ouvrait enfin et on pensait davantage au futur. Personne ne voulait parler du passé. Sans compter le risque d’un retour de la dictature, dit-elle en faisant référence au coup d’Etat militaire manqué du 23 février 1981. Le lendemain, certains enseignants dans nos écoles étaient très inquiets, d’autres ne sont pas venus en classe. Durant la guerre et ensuite avec la répression, les intellectuels ont été les premiers visés. Les paysans ont moins souffert et comme la Galice était moins politisée, nous avons peu connu cette horrible déchirure au sein des familles comme dans d’autres régions d’Espagne». Plus attachée à sa famille qu’à son pays, cette gallega arrivée en Suisse en 1986 parle rarement du passé traumatique de l’Espagne avec les siens, mais elle comprend que les personnes ayant souffert et leurs descendants (lire ci-contre) en ressentent le besoin: «Mes parents qui ont vécu la guerre aurait bien eu besoin d’une thérapie, mais à l’époque ça n’existait pas!».

UNE NECROPOLE MUETTE

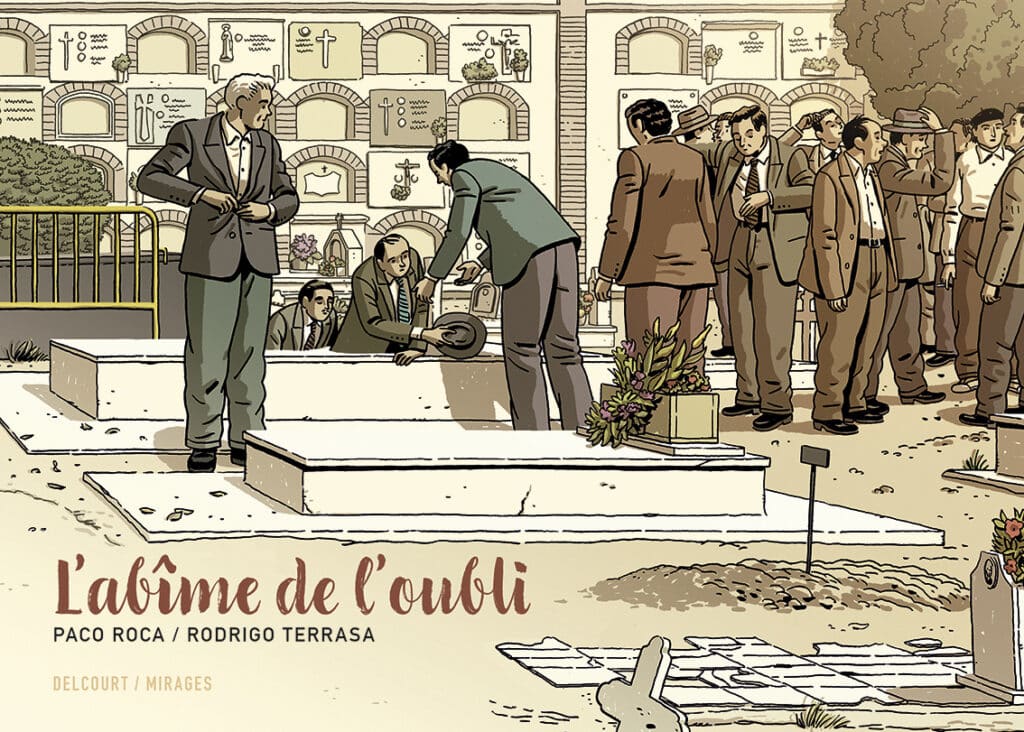

Paterna était l’endroit «rêvé» pour fusiller l’ennemi durant la guerre civile espagnole et l’immédiat après-guerre. De taille modeste, tranquille mais très bien relié à la ville de Valence, ce bourg possédait une caserne militaire, un champ de tir et un cimetière. On y a exécuté des centaines de détenus amenés par camions des prisons de la région. Le journaliste Rodrigo Terrasa et le dessinateur Paco Roca, à l’origine de la bande-dessinée L’abîme de l’oubli (Delcourt/Mirages, 296 pages), évoquent la présence d’une «grande nécropole occulte et muette à l’intérieur du cimetière officiel». Un cimetière sous le cimetière: 180 fosses communes contenant pour certaines plusieurs centaines de corps entassés les uns sur les autres… Qui ont dû attendre le 21e siècle pour être sortis de l’anonymat grâce à Pepica. Cette octogénaire s’est débattue dans un labyrinthe administratif et politique pour retrouver la dépouille de son père et l’enterrer dignement auprès des siens.

Un fossoyeur au bon cœur

Auteur de de cette enquête exceptionnelle pour le quotidien El Mundo en 2013, Rodrigo Terrasa révèle aussi le destin d’un instituteur forcé par les vainqueurs à enterrer les morts de Patera. C’est au péril de sa vie que ce fossoyeur a conservé dans des petites fioles les noms et les effets des hommes fusillés dans l’espoir qu’un jour cela puisse aider à les identifier. Ce qui est arrivé, mais bien plus tard qu’il n’aurait pu l’imaginer.