Il était bien plus que le fidèle petit frère veillant sur les sculptures de son aîné, l’archifameux Alberto. Diego Giacometti (1902-1985) avait un talent fou pour les arts décoratifs. Le Grison fit de ses créations des œuvres d’art uniques. Voilà qui est admirable.

Dans une famille d’artistes, y a-t-il de la place, et de la considération, pour chacun? Natifs du val Bregaglia, vallée italophone des Grisons, les Giacometti sont la plus grande dynastie suisse d’artistes – loin devant les Robert, les Barraud ou les Gos. Alberto en est la figure de proue: ses créations filiformes font de lui un géant de la sculpture du 20e siècle, si ce n’est son titan.

De Stampa à Paris

La gloire mondiale d’Alberto a d’abord relégué la renommée suisse de son père Giovanni. Cet important peintre postimpressionniste n’a certes pas connu le purgatoire, mais son aura n’a rien à voir avec celle de son fils aîné. C’est également le cas d’Augusto, son cousin au deuxième degré; un peintre magnifique, maître des couleurs et précurseur de l’abstraction, que les Suisses voient de plus en plus (EM 13-14/2024) et qui aura un jour, souhaitons-le, son heure au-delà des frontières helvétiques.

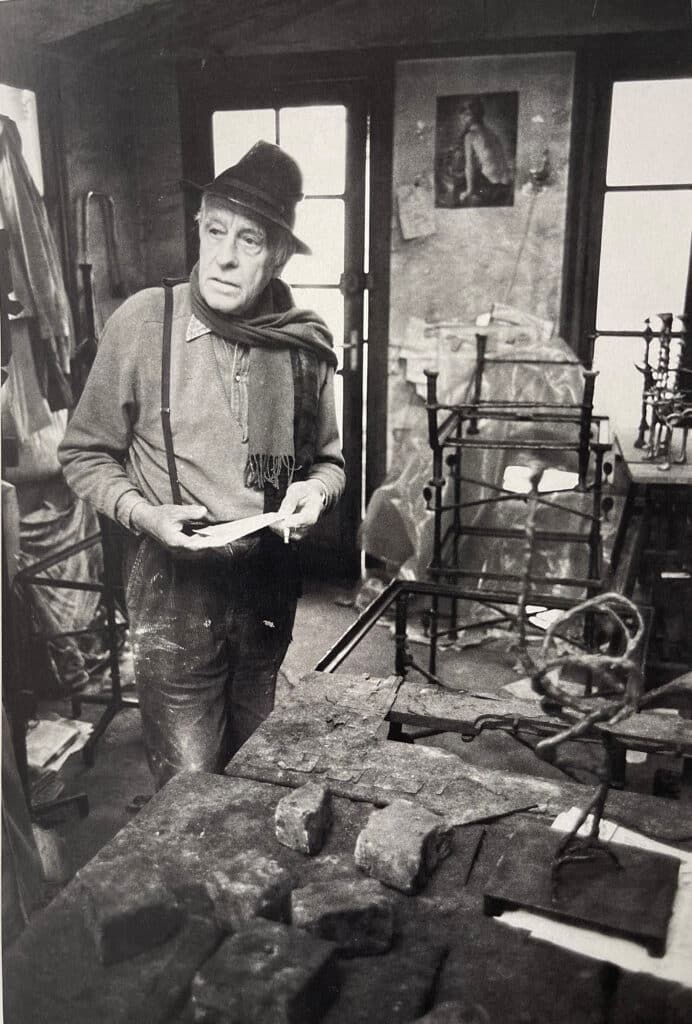

Chez les Giacometti, il y a encore Diego, le cadet, et Bruno, le benjamin – leur sœur Ottilia fut tisserande, elle mourut tôt, à 33 ans. Si Bruno exerça le métier d’architecte avec succès, Diego fut longtemps intimement associé à Alberto. Têtes et bustes: son image est celle du petit frère qui posa pour son aîné. Il apparaissait alors peu en photo, si ce n’est aux côtés d’Alberto et de sa femme Annette; Coire nous montre pourtant que Martine Franck et d’autres, Sabine Weiss, Ernst Scheidegger, Dino Simonett et Pino Guidolotti, l’ont remarquablement photographié.

Le Zurichois Stephan Kunz, commis- saire de l’exposition avec le Vénitien Casimiro Di Crescenzo, explique l’affaire familiale: «Beaucoup ont colporté l’idée selon laquelle Diego n’aurait commencé à créer qu’après la mort d’Alberto en 1966. Comme si le décès de son frère avait libéré ses capacités». Est-ce exact? «C’est faux. Il était déjà actif dès les années 1930, en sculpture comme dans la con- fection de meubles.» Le prouve l’expo- sition du Bündner Museum avec moult découvertes dont ces trois oiseaux sur- gis du chaos de 1942, tombant comme des lampes de plafond surréalistes.

Diego Giacometti, treize mois de moins qu’Alberto, travailla étroitement avec son frère aîné. Quand ils tentèrent l’aventure à Paris au mitan des années 1920, ils occupèrent le même «caverne-atelier» au 46 de la rue Hippolyte-Maindron dans le 14e arrondissement. Ils y travaillèrent jusqu’à leur mort respective. Au point qu’on a dit qu’il était difficile d’opérer un distinguo entre leurs œuvres. Leurs univers artistiques, s’ils ont une parenté plastique, sont toutefois différents.

Fidèle et créatif

Stephan Kunz développe: «Diego était en effet très proche d’Alberto. Sa fidélité est indubitable. Durant la Deuxième Guerre mondiale, quand Alberto se replie à Genève, Diego veille sur leur atelier à Paris». Lorsqu’Alberto décède au sommet de sa gloire, son petit frère fait tout pour entretenir son souvenir, ce qu’il a réussi. «Ils avaient pourtant leurs différences de personnalité», relève Stephan Kunz en évoquant une de leurs amies, Claude Delay, une psychanalyste parisienne auteure de Giacometti. Alberto et Diego, l’histoire cachée: si Alberto aimait la nuit, Diego était un homme du jour; si l’aîné causait de façon invétérée, le cadet était réservé; si le premier avait «le génie rapace», le second resta confidentiel avec son artisanat pourtant très artistique.

Parmi les grands

Diego Giacometti est-il pour autant destiné à rester confidentiel? Non, et c’est ce que clame – sur le ton de la confidence volubile – cette exposition de première importance. Elle l’est pour l’art suisse. Pour l’art tout court: universel. Et pour rééquilibrer la somme de talents des Giacometti, qui n’en manquaient décidément pas. Long sans être interminable, riche d’une foule de pièces (environ 200, beaucoup de prêts de privés), le parcours commence par la fin. «Avec des lustres et des lanternes d’escalier commandés par le musée Picasso pour son mobilier à l’occasion de son ouverture en 1985», indique Stephan Kunz. C’est la tête en l’air que démarre l’accrochage. Celui-ci conserve ce caractère particulièrement fin tout du long. Géométrie de l’archaïsme et de l’aérien: du Diego tout craché.

Stephan Kunz et Casimiro Di Crescenzo ont eu la bonne idée de mettre dans des vitrines la myriade d’objets constituant le fonds créatif de Diego Giacometti. Il s’agit de petites sculptures d’animaux: chiens, chats, chouettes, chauve-souris, batraciens, renards, fauves, chevaux. Quoi d’autre? Des boutons de porte, des poignées, des pieds de table, des ornements divers, des décorations florales, cannelées, en forme de bambous. En puisant là-dedans, Diego composait des œuvres uniques. Rien n’était dupliqué sous sa main. Tout était original. Entré dans sa démarche artistique, on n’en sort plus, percevant d’autant mieux la singularité de son inspiration.

«C’est la première fois que Diego Giacometti est présenté dans un musée d’art informe Stephan Kunz. Il y a bien eu des expositions précédemment, mais dans des musées d’arts décoratifs et appliqués.» On saisit de la sorte avec précision la démarche du Bündner Museum: légitimer Diego le designer de meubles comme un artiste ayant toute sa place dans l’histoire des beaux-arts. Ses créations disposées dans des salles garnies d’œuvres de son père Giovanni et de son frère Alberto, aussi de tableaux de Segantini, de Hodler, de Cuno Amiet et d’Angelika Kauffmann, contribuent à justifier cette place. La sienne. On adhère pleinement à cette intention, subtilement soulignée par la sobre scénographie de Vaclav Pozarek (socles bleu pâle).

Délices décoratifs

Certaines pièces étaient attendues. Ses consoles, bien entendu. Coire réunit là des œuvres de très grande qualité comme Promenade des amis et Hommage à Böcklin. Chenets carcasse du musée de la capitale grisonne (quelle collection!) fait tout son effet. C’est la profusion… Appliques de panthère. Modèles de photophore aux tortues. Guéridon aux harpies (daté de 1955, encore une preuve d’une activité continue). Tables feuilles ornées d’oiseaux, de grenouilles et de lézards. Lampadaire au hibou. Fauteuils aux pommeaux de canne. Porte manteau. Mazette! Un festival de délices décoratifs: dans ces matières filiformes ressurgissent le souvenir des caryatides grecques, la mémoire étrusque avec ce mystérieux navigateur, l’Egypte antique et son hiératisme pharaonique. Un monde, un art, une signature: Diego Giacometti. Enfin, un sommet: le chandelier offert par Diego à Alberto pour ses cinquante ans en 1951. Deux têtes de cheval, probablement pour symboliser les deux frères. Cinq branches, pour cinq décennies. Derrière la principale, un minois de renard apparaît: une allusion au chien bien-aimé de Diego malicieusement abandonné par Alberto à son retour à Paris après la guerre. Diego n’avait pas oublié. L’«ombre» de frère savait décidément très bien s’exprimer.

DYNASTIES ARTISTIQUES

Les dynasties d’artistes concernent surtout l’art ancien. La Flandre a les Francken avec treize peintres sur cinq générations du 16e au 18e siècle, le plus connu étant Frans le Jeune. Les Brueghel ne sont pas en reste avec notamment Pieter l’Ancien, admiré pour sa folle minutie et ses neiges.

La Bavière a ses Holbein. Le Tessin ses Maderno et ses Fontana émigrés à Rome. Ce qui nous amène à l’Italie où la peinture (les Carrache, Procaccini, Bassano, Baschenis et autres) comme la sculpture (les Pisano, Della Robbia, etc.) se sont beaucoup pratiquées en famille. Avec la même question de la hiérarchisation observée chez les Giacometti.

Renommée variable

Ainsi, chez les Bellini, le génie de Giovanni ressort nettement, faisant assez souvent de l’ombre à son père Jacopo et à son frère Gentile, qui ne sont pourtant pas n’importe qui dans la peinture vénitienne de la Renaissance. Qui se soucie au juste de Carlo et Gabriele, les fils de Véronèse? Certes, le père domine de la tête et des épaules sa descendance. Dans d’autres lignées, cet ascendant est cependant moins évident: le talent y est réparti plus «équitablement». Aujourd’hui, tous les amoureux du caravagisme connaissent Artemisia Gentileschi; même si le néo-féminisme fait maladroitement mystère de son militantisme, il peut difficilement omettre les aptitudes de son père, Orazio, dans le traitement vériste du clair-obscur. Mais encore? Dans la dynastie des Campi de la Crémone du 16e siècle, il est ardu de sélectionner entre les dons du père Galeazzo et de sa progéniture, Giulio, Antonio et Vincenzo. Pourquoi choisir quand tant de talents sont ainsi réunis? Oui, pourquoi donc? C’est l’une des questions que l’on se pose en visitant l’exposition Diego Giacometti à Coire.