Cette année, on commémore les cent ans du décès du peintre, graveur et illustrateur Félix Vallotton (1865-1925). Directrice de la Fondation Vallotton sise à Lausanne, l’historienne de l’art Katia Poletti éclaire l’œuvre très riche du «nabi étranger», un Vaudois qui épanouit pleinement son art à Paris.

Commençons par le commencement. Félix Vallotton naît à Lausanne…

Katia Poletti: …en 1865. Au cœur de la capitale vaudoise. Bien établie, sa famille fait partie de la bourgeoisie protestante. Son père Adrien a une droguerie à la place de La Palud avant de se lancer dans l’industrie du chocolat. Son frère Paul tiendra pendant longtemps une galerie d’art bien en vue à Lausanne. Mais Félix Vallotton quitte le pays de Vaud à 16 ans. Il termine son école obligatoire sans obtenir son certificat. Il veut peindre. A l’époque, en raison du manque de structures d’apprentissage en Suisse, un exil se profile comme obligatoire.

C’est celui de Paris, la capitale des beaux-arts!

Cet appel-là est naturel pour un jeune artiste romand d’alors. La France de la IIIe République aimante les peintres de partout. Admirateur de Hans Holbein le Jeune, de Dürer, de Léonard de Vinci, de Rembrandt, de Franz Hals, d’Ingres et de Poussin – il s’exerce à les copier, d’abord sur la base de reproductions livresques, ensuite au Louvre –, le jeune Vaudois s’installe donc dans la Ville Lumière en 1882.

Il étudie dans les ateliers de l’Académie Julian, une pépinière de talents. Un de ses professeurs, Jules Lefebvre, écrit assez vite à son père; il encourage les capacités de son élève suisse. Mais Vallotton a beau être soutenu par sa famille, ses premières années sont celles de la dèche. Pas facile de faire son trou à Paris. La concurrence est pléthorique et rude. Même s’il expose au Salon.

Avec qui se lie-t-il?

D’abord avec Félix Stanislas Jasinski, un peintre et graveur polonais qui, comme lui, étudie à l’Académie Julian. Vallotton fait notamment de lui un portrait avec chapeau se démarquant de l’académisme: il s’agit davantage du portrait d’un chapeau qu’un portrait en bonne et due forme; conservée à la Galerie nationale finlandaise à Helsinki, cette toile est la première de Vallotton acquise hors de Suisse et de France. On peut déjà y déceler son anticonformisme. C’est toutefois la gravure qui déclenche véritablement son talent.

La gravure?

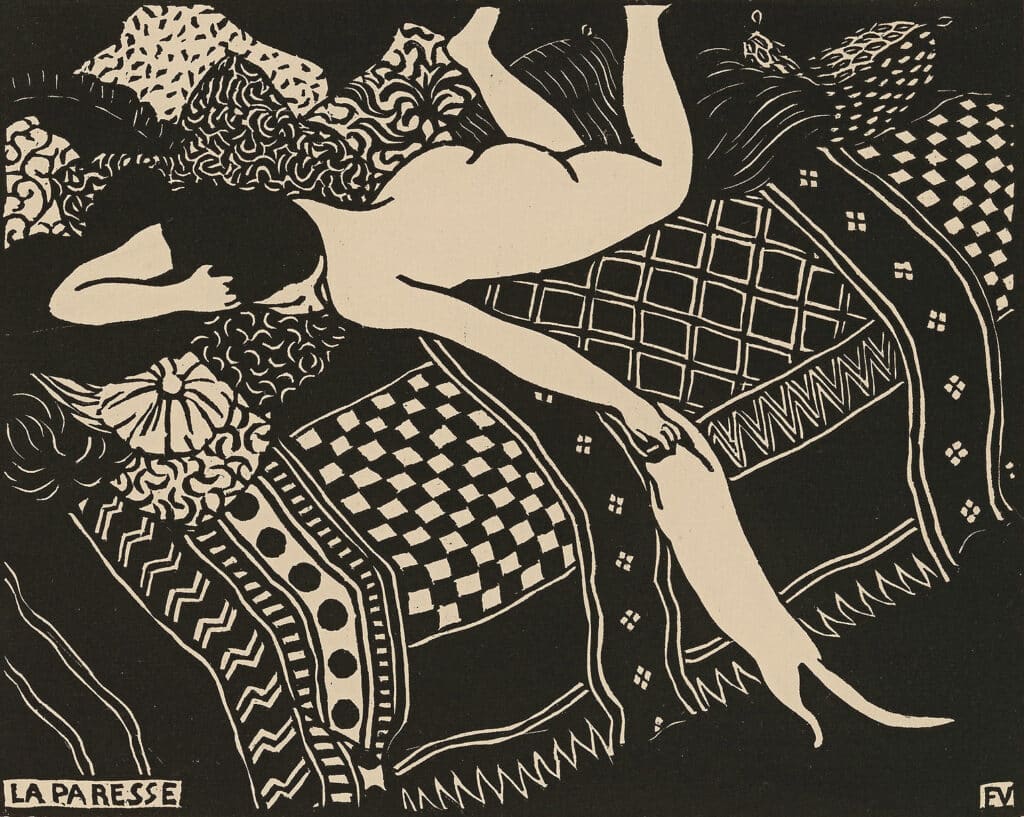

En 1891, Vallotton est initié à la xylographie, la gravure sur bois, par un jeune professeur, Charles Maurin. La fin du 19e siècle redécouvre cette technique. Vallotton en est profondément marqué. A partir de là, il trouve son langage artistique. L’éditeur et bibliophile Octave Uzanne fait vite l’éloge des gravures de Vallotton dans la revue L’Art et l’idée.

Quel est le style de Vallotton?

C’est un langage synthétique. Il est fait d’aplats en noir et blanc. Il a un aspect incisif. Le découpage y joue un grand rôle. Il est très construit avec des perspectives originales, décadrées ou en surplomb; on y ressent l’influence du japonisme (la diffusion des arts japonais consécutive à l’ouverture au monde du Japon sous l’ère Meiji). Or, ce que Vallotton élabore dans ses gravures va se retrouver dans sa peinture, pour l’instant mise de côté. Vient d’abord un tournant…

Un tournant?

Ses gravures sur bois sont exposées au premier Salon de la Rose-Croix organisé en 1892 à la Galerie Durand-Ruel par le Sâr Péladan et le symboliste genevois Carlos Schwabe. Là, les nabis le repèrent: ils voient en Vallotton un des leurs. Thadée Nathanson, directeur de La Revue Blanche, fait part de sa surprise de découvrir cet artiste suisse qui vit à Paris depuis une décennie. C’est le début de la sortie de l’anonymat.

Rappelez-nous qui sont les nabis…

C’est l’une des avant-gardes les plus passionnantes du Paris fin-de-siècle. Ces jeunes peintres – nabi signifie «prophète/initié» en hébreu – ont retenu les leçons du cloisonnisme de l’école de Pont-Aven (Gauguin, Emile Bernard). Paul Sérusier, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel et Paul-Elie Ranson, entre autres, aiment les formes synthétiques et les couleurs pures. Ils veulent redécouvrir les sensations «primitives» de la peinture.

Contre l’académisme, le réalisme, l’impressionnisme et le pointillisme, ils affectionnent ce qui est sensible, intériorisé, symbolique, sacré. Influencés par le japonisme, les vitraux médiévaux ou les arts d’outre-mer, ils veulent abolir la frontière entre beaux-arts et arts décoratifs. Les nabis sont plus un mouvement aux contours flous qu’un groupe organisé. Chaque membre a pu préserver son individualité. Au point qu’après la fin du groupement vers 1900, chacun des artistes a poursuivi sa propre carrière.

Rien de très dogmatique chez eux, donc.

Non. Maurice Denis a cependant été leur théoricien: «Pour la simplification – contre le trompe-l’œil. Pour la déformation – contre le modelé. Pour l’exaltation des couleurs – contre la grisaille», clamait-il.

Bien vu, bien dit…

Intégré au groupe, Vallotton devient «le nabi étranger» en raison de ses origines. Il devient un grand ami de Vuillard, «le nabi zouave». Ils peignent d’ailleurs ensemble à Lausanne en 1900 lors de vacances estivales. Durant la décennie 1890, Vallotton se singularise par sa production de gravures: sa série Intimités (1897-1898) est l’un de ses chefs-d’œuvre. En 1898, le grand critique d’art allemand Julius Meier-Graefe publie sa biographie du Vaudois de Paris. C’est dire son importance. Déjà.

En parallèle, Vallotton tisse un réseau important dans le monde de l’édition et de la presse. Il fournit quantité de dessins et d’illustrations: 675 paraissent dans 35 périodiques, 474 dans 45 livres, plus ce qu’il appelle les «éphémèra» (affiches, cartes postales, etc.) – ce sujet fera l’objet d’une publication importante, Félix Vallotton illustrateur (le catalogue raisonné des illustrations sera disponible en ligne, ndlr), et sera valorisé comme jamais lors de l’exposition Vallotton du MCBA dès le 24 octobre. En intégrant le mot à l’image, Vallotton devient l’illustrateur attitré de La Revue Blanche dont le rédacteur en chef est Félix Fénéon, de mère suisse. Il baigne ainsi dans les idées anarchistes, socialistes et dreyfusardes.

Vallotton est un «anar» dreyfusard?

La France vit alors une importante agitation sociale. C’est le temps des attentats anarchistes, de «la propagande par le fait», de Ravachol, des «lois scélérates», de divers scandales (Panama), et puis de l’affaire Dreyfus. La plupart des nabis sont anarchistes. Vallotton aussi, du moins du point de vue des idées. Même s’il fait un mariage on ne peut plus grand bourgeois en 1899 en épousant une veuve ayant trois enfants, Gabrielle Bernheim, fille du riche marchand de tableaux Alexandre Bernheim. Un grand écart en quelque sorte.

Suisse et Français

Né Vaudois à Lausanne le 28 décembre 1865, Félix Vallotton a passé la quasi-totalité de sa vie à Paris. Il est d’ailleurs décédé à Neuilly-sur-Seine le 29 décembre 1925. Etait-il par conséquent plus français que suisse? Il se sentait parisien et était redevable à la Ville Lumière de sa carrière d’artiste. Mais il passait régulièrement ses vacances à Lausanne. Il garda en effet avec son pays d’origine de forts liens familiaux. Cela est indubitable. Mais, à chaque séjour, il finissait par s’ennuyer de Paris. De même, il a conservé sa nationalité suisse quand il a été naturalisé français. De fait, Vallotton appartient autant au patrimoine artistique tricolore qu’helvétique. Sa portée est universelle.

N’y-a-t-il pas là un paradoxe?

L’ambiguïté est constitutive de l’œuvre de Vallotton. Quand il reprend la peinture, de façon exclusive à partir de1902-1903 – il alternera désormais les paysages (Normandie, Bretagne, Midi) et les nus, avec l’interlude de la Première Guerre mondiale, peignant au total 1704 toiles –, il représente des intérieurs bourgeois et des scènes intimes. Mais il le fait avec un canif, avec une précision clinique qui est celle de son art implacable du découpage.

On croirait qu’il peint avec un scalpel mental!

Son approche est cérébrale. Son but n’est pas de plaire. Vallotton est sans compromis. Sa sensibilité d’origine classique s’est mariée à la radicalité d’une modernité figurative. Les couples qu’il dépeint ne vivent pas une idylle sans nuages. Ils luttent. Comme dans ses scènes mythologiques antiques revisitées. Eros n’est jamais loin de Thanatos. Et l’atmosphère souvent oppressante.

Le non-dit est présent, perceptible dans ses œuvres, ce qui laisse souvent la place à une interprétation ouverte. Le tacite est prégnant. L’implicite. Le refoulé. Il y a des miroirs, des fonds d’appartement, une pièce qui s’ouvre sur une autre. La méticulosité de Vallotton a quelque chose de très propre. Une propreté dérangeante.

Mais est-ce que tout cela est si net?

Certains de ses nus féminins ressemblent à des natures mortes. Distance à nouveau. Le conventionnel n’est cependant qu’apparent. Car ce qui se passe au-dedans ne doit pas transparaître au-dehors. Et ce qui est montré ne peut l’être complètement. Chez lui, on est toujours entre la dissimulation et le dévoilement.

N’est-ce pas une œuvre dans le fond très calviniste?

De Vallotton, Léon-Paul Fargue a dit dans un article publié dans La Nouvelle Revue française à l’occasion du Salon d’automne de 1912: «Deux hommes se répriment l’un l’autre en ce peintre: un amant et un critique, un sensible et un contrôleur implacable, un érotomane et un mécanicien-ajusteur».

Si Vallotton craignait que sa gloire soit posthume, on constate qu’il a aujourd’hui le vent en poupe. Il est de plus en plus cité, y compris là où on ne l’attend pas comme dans la série Netflix Zero Day avec Robert De Niro. Il influence. Des artistes d’horizons divers s’en réclament. Il semble, à vrai dire, qu’on ne cesse de le redécouvrir. L’œuvre de Vallotton est riche de recoins, raison pour laquelle il est difficile de s’en lasser. Et puis son indépendance touche. Sa radicalité. Son économie de moyens. Son synthétisme. Le caractère incisif de son style a traité des thèmes universels sans concession. Ils sont sans âge.

Une fondation active

Née en 1973 d’un père piémontais et d’une mère haut-valaisanne, Katia Poletti a étudié l’histoire de l’art à l’Université de Lausanne. Entrée à la Fondation Vallotton comme collaboratrice scientifique en l’an 2000, elle en devient la conservatrice cinq ans plus tard, succédant à Marina Ducrey, l’auteure du catalogue raisonné de l’œuvre peint de Vallotton. Constituée en 1998, la Fondation Vallotton est hébergée au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne depuis 2019 et conserve les archives de l’artiste. Sous son co-commissariat, des expositions remarquées ont été organisées. Citons le triomphe en 2013-2014 de Vallotton. Le feu sous la glace présentée au Grand Palais à Paris (EM 43/2013), puis au Van Gogh Museum d’Amsterdam, enfin au Mitsubishi Ichigokan Museum de Tokyo. En 2019-2020, Félix Vallotton. Painter of disquiet («peintre de l’inquiétude») a enchanté la Royal Academy de Londres avant le Metropolitan Museum of Art de New York.

L’année Vallotton

- A Vevey, le Musée Jenisch a ouvert les festivités de l’année Vallotton 2025 avec un hommage qui dure jusqu’au 25 mai.

- Le Kunstmuseum et la Villa Flora de Winterthour viennent de lancer Illusions perdues et c’est une réussite magnifique (jusqu’au 7 septembre).

- A Ascona, le Museo Castello San Materno prépare Un monument à la beauté du «nabi étranger» (11 mai-7 septembre).

- Enfin, le MCBA de Lausanne présentera Vallotton Forever. La rétrospective qui s’annonce comme un tout grand événement (dès le 24 octobre, fin le 15 février 2026).

Toutes les informations sur www.vallotton2025.ch.