Qu’elles publient des polars enracinés, des livres d’histoire ou de la poésie, les maisons romandes cultivent un lien de proximité avec leurs lecteurs. Une fidélité au territoire qui demeure leur force, mais aussi leur fragilité.

A Fribourg, la salle Vicarino bruisse d’une agitation familière. On s’y presse pour le vernissage d’Aliénor l’empoisonneuse, signé Marian Simko et Dominique Annoni, dont l’intrigue se situe dans la ville des Zaehringen. Un verre à la main, les invités discutent avec Francis Antoine Niquille, fondateur des Editions Montsalvens, et Romain Chesa, directeur du groupe Chiron Médias, tous deux unis depuis 2024.

«Notre force c’est d’amener le livre là où on ne l’attend pas: dans les marchés, les fêtes de village, les bénichons», résume Romain Chesa. «Nos écrivains doivent pouvoir rencontrer le public, sinon cela ne marche pas», martèle Francis Antoine Niquille. La présence auprès du public fait partie du contrat moral. «Si l’écrivain n’est pas prêt à vraiment s’investir, il n’a rien à faire chez nous.» Depuis 2016, Montsalvens s’est taillé une place singulière dans le paysage romand. «Ce sont des fictions qui se passent en Suisse romande, écrites par des Romands et fabriquées ici: c’est du circuit court», sourit Francis Antoine Niquille. L’imprimeur, les graphistes et les artistes réalisant les couvertures sont locaux. Selon lui, ce souci du détail participe au succès d’un catalogue désormais fort de 80 titres et 50’000 exemplaires imprimés par an.

Le modèle semble fonctionner: 13% de croissance annuelle pour Montsalvens et une visibilité qui ne se cantonne pas aux vitrines des librairies. On trouve les livres dans les supermarchés, les bureaux de poste, les comptoirs régionaux. «On commence à entrer dans la culture populaire romande», constate Romain Chesa.

Ancrage patrimonial

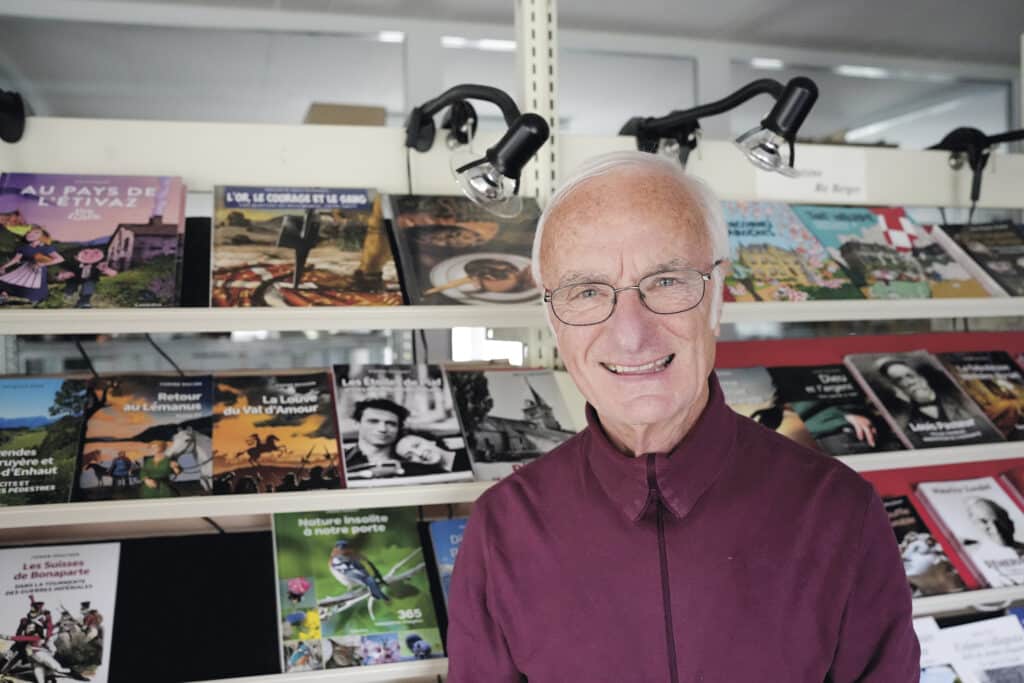

Avant Montsalvens, une autre maison avait déjà compris l’importance du territoire: Cabedita, fondée à Bière (VD) en 1987. Son créateur, Eric Caboussat, est considéré par beaucoup comme un pionnier de ce que l’on appellerait aujourd’hui la littérature patrimoniale.

«Je voulais offrir un livre d’histoire accessible: des contenus de qualité, mais lisibles par un public large, qui ne sont pas réservés aux intellectuels, se souvient-il. Et surtout donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas: les artisans, les bergers, les métiers oubliés, mais aussi les femmes!» Presque quatre décennies plus tard, l’éditeur compte plus de mille titres et un lectorat fidèle.

Eric Caboussat n’a pourtant jamais limité son regard aux frontières suisses, car «l’histoire n’en a pas». Il a très tôt élargi ses «territoires» à la Franche-Comté, à la Savoie et à l’Alsace, convaincu que les identités régionales se répondent d’un versant à l’autre du Jura. Selon l’éditeur, cette ouverture lui a permis de maintenir son indépendance tout en gardant son âme.

Aux Editions de l’Aire, maison fondée en 1978 à Vevey et reprise depuis un an par une nouvelle direction, l’ancrage reste une boussole même si leurs livres s’écoulent à l’international. Nathan Maggetti, qui assume cet héritage, décrit une priorité «romande» liée à la réalité de l’écosystème du livre: logistique, promotion, rencontres, etc… tout ramène au territoire. «L’Aire a un ancrage patrimonial très fort; les auteurs romands, notamment ceux inscrits dans les lectures scolaires ou universitaires, continuent de bien fonctionner.»

Soutiens nécessaires

Mais cet attachement au territoire ne suffit plus à garantir la pérennité d’un titre. La vie d’un livre se compte désormais en mois plutôt qu’en années. «La course à la nouveauté» tend à raccourcir son existence en librairie, selon Nathan Maggetti. Un tempo imposé par les grands groupes et les plateformes de vente en ligne. Une cadence qui fragilise les indépendants. «La diffusion reste centrale; atteindre toute la francophonie tout en gardant le public suisse, voilà l’enjeu.»

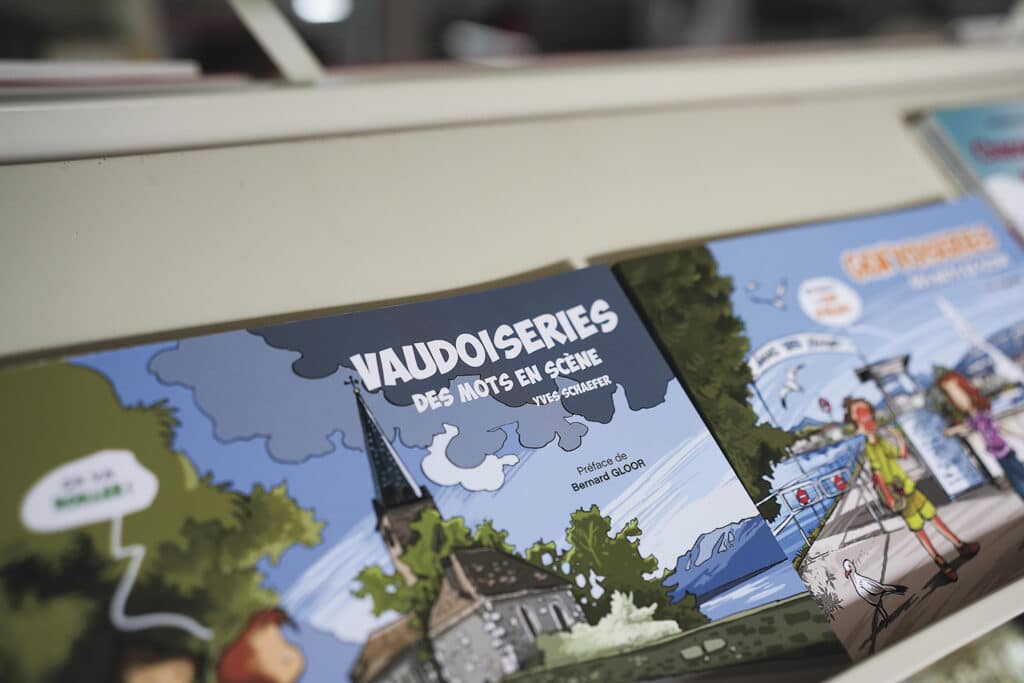

Dans ce contexte, la proximité redevient un atout, pourvu qu’elle ne se confonde pas avec le repli. Eric Caboussat constate une forme de retour de curiosité chez les jeunes: «Je crois qu’on est au fond d’une vague. Les jeunes reviennent à la mémoire et à la culture locales». Cette appétence se lit parfois dans des succès inattendus – Les Vaudoiseries ou Les Genevoiseries – où l’humour, l’oralité et la langue du coin deviennent passerelles plutôt que frontières.

Au-delà des modèles, une culture professionnelle semble aussi évoluer. Nathan Maggetti observe une certaine collégialité entre structures de taille comparable, prêtes à mutualiser, coéditer, se passer des relais. Eric Caboussat dit la même chose à sa manière en parlant de ses «bons copains: C’est important qu’il y ait plusieurs éditeurs. Il faut de la diversité pour laisser le choix aux lecteurs comme aux auteurs».

«Équilibre précaire»

La vitalité du milieu ne masque pas sa précarité. Tirages parfois modestes, coûts élevés, dépendance aux aides publiques: quasi tous évoquent une économie fragile. «Sans subventions, mécènes ou sponsors, aucune maison ne peut publier», reconnaît Francis Antoine Niquille. Aux Editions de l’Aire, on parle d’un «équilibre précaire» qu’il faut s’efforcer de garder à flot en ayant du flair. Tout comme Eric Caboussat pour qui l’éditeur «doit sentir ce que veulent les gens, comme un bistrotier qui sait ce qu’il doit acheter pour le lendemain».

Entre 2021 et 2024, le programme «Soutien à l’édition» de l’Office fédéral de la culture a consacré 7,5 millions de francs à 94 maisons d’édition suisses. Parmi elles, 31 éditeurs romands ont bénéficié de ce dispositif. Mais à en croire les principaux acteurs du secteur, ces aides fédérales, si elles témoignent d’une reconnaissance, restent modestes face aux coûts réels de production.

Quant au numérique, personne n’en fait un totem. Ni panacée, ni ennemi: plutôt une question de lectorat. Eric Caboussat a tenté l’e-book sans y trouver de relais significatif. L’«objet-livre» garde, selon lui, sa sensualité et son rôle d’ancrage. Chez Montsalvens aussi, la matérialité est au cœur du projet: couvertures vernies, reliures solides, papier résistant. «Ce que nous offrons, ce n’est pas seulement un texte, mais un objet qu’on peut toucher, garder, offrir.»

Au fond, ce que racontent ces éditeurs, c’est une identité romande qui n’est ni slogan ni label, mais une manière de relier des voix et des lieux, des archives et des usages, des auteurs et des lecteurs.