Dans un essai vif et avisé, l’écrivain et journaliste Jérôme Garcin fait l’inventaire des belles-lettres françaises durant le régime de Vichy (1940-1944). Il questionne le poids des mots autant que la portée des écrits. Panorama d’une époque très sombre et non sans certaines ambiguïtés.

Dans votre essai sur les écrivains français sous l’Occupation, vous parlez du «bon chic collabo» qui a sévi durant les années 1980. De quoi s’agit-il?

Jérôme Garcin: J’ai utilisé cette expression afin de définir un phénomène français propre aux années 1980. Durant cette décennie, il était de bon ton, du moins dans le milieu littéraire parisien, à vrai dire germanopratin, de sortir de l’oubli les réprouvés de l’Occupation. Des écrivains jugés comme parias en raison de leur attitude pétainiste et de leurs écrits collaborateurs, voire collaborationnistes, complètement alignés sur le nazisme, devaient désormais être comme «sanctifiés».

Une sorte de «réhabilitation», vraiment? A quels auteurs pensez-vous?

On rééditait Les Décombres, pamphlet violemment antisémite de Lucien Rebatet, qui écrivit pour l’hebdomadaire Je suis partout, principale publication collaborationniste française; élogieux sur la Waffen SS, Rebatet fut condamné à mort en 1946 – après avoir été dans le dernier carré vichyssois à Sigmaringen avec Céline –, puis gracié et emprisonné avant d’être libéré. Sans rien renier de son engagement.

Fier de «coucher avec l’Allemagne» sous l’Occupation, Robert Brasillach (Notre avant-guerre, Histoire du cinéma) fut le rédacteur en chef de Je suis partout. Il y fut le délateur en chef, donnant des adresses et des noms de Juifs. Durant les années 1980, on publiait des biographies tendancieuses sur cet auteur, seul auteur fusillé à la Libération, ce qui en fit un martyr de l’extrême droite – le général de Gaulle estimait que l’écrivain a encore plus de responsabilité qu’un autre citoyen en raison du poids de ses mots. Certains ont même tenté de faire passer pour une preuve d’humanisme la déclaration de Brasillach lors des rafles de 1942: «Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder de petits».

Comment cela a-t-il été possible?

Le «bon chic collabo» a profité des complaisances du moment. Le climat était étrange, cela me dérangeait de plus en plus…

A quoi faites-vous référence?

Le président François Mitterrand – un socialiste venu de l’extrême droite, ce que beaucoup refoulaient – ne manquait jamais une occasion, dans un entretien sur ses goûts littéraires (et il y en eut!), de vanter l’écriture de Jacques Chardonne, pourtant un symbole notoire de la collaboration; écrivain de la bourgeoisie provinciale sentant la naphtaline, l’auteur des Destinées sentimentales adorait les ambigüités amoureuses.

Autour de Mitterrand rôdaient aussi les ombres de René Bousquet et de Maurice Papon. Pour comprendre ce contexte, il faut également se souvenir de l’interview de Darquier de Pellepoix dans L’Express en 1978; reclus en Espagne, l’ancien commissaire général aux Questions juives sous Vichy déclarait qu’«à Auschwitz. On a gazé. Oui, c’est vrai. Mais on a gazé les poux».

Cet entretien fit scandaleusement date…

De même, l’holocauste des Juifs d’Europe prenait de plus en plus d’importance dans la compréhension de la Deuxième Guerre mondiale. Les travaux historiques sur le sujet se multipliaient. Une conscience s’éveillait. En 1985, Claude Lanzmann sort son documentaire fleuve Shoah. C’est aussi dans ces années-là que le Front national de Jean-Marie Le Pen entame son ascension. L’extrême droite fait son grand retour. En parallèle, dans le milieu littéraire, on aime se moquer des écrivains ayant réellement fait acte de résistance: Camus est traité comme un «philosophe pour classes terminales», Saint-Exupéry se voit méprisé comme un «conteur pour adultes», et cetera.

Insupportable!

A mes débuts dans le journalisme, je l’avoue, je n’avais pas tout à fait conscience de ce que ces «collabos» avaient dit et écrit sous l’Occupation. J’ai donc entamé un long chemin d’éclaircissement qui m’a amené à rédiger Pour Jean Prévost (1994), un écrivain que j’admire et qui fut tué par les Allemands armes à la main dans le massif du Vercors le 1er août 1944; Prévost fut moqué par Sartre qui le jugeait appartenir à une classe «radicale–socialiste» d’auteurs de la IIIe République dépassés.

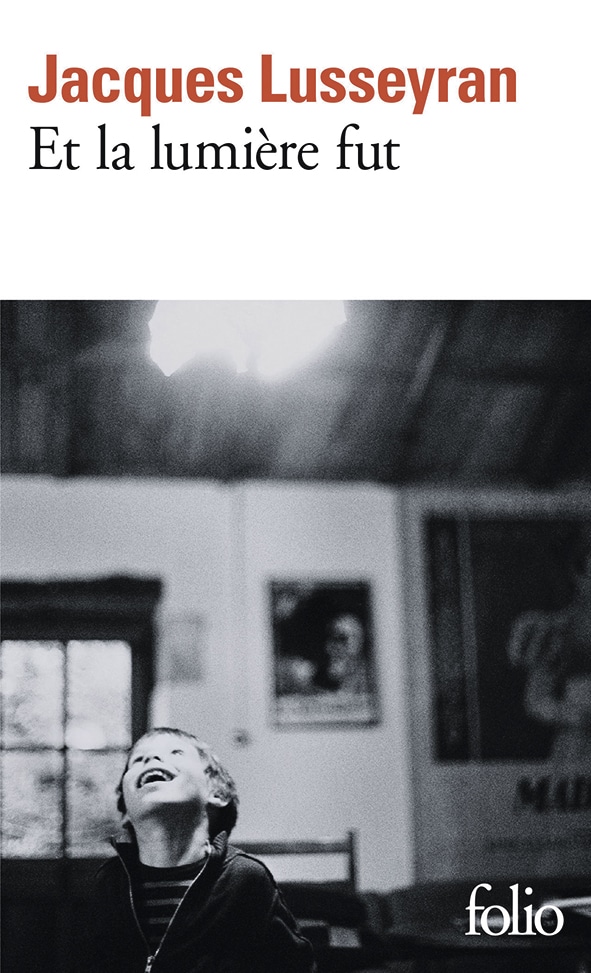

En me plongeant dans cette période, j’ai été bouleversé par le résistant aveugle Jacques Lusseyran, un survivant de Buchenwald que je m’efforce de faire connaître (encadré page 30). Je n’accepte pas qu’on établisse une équation nauséabonde sur la base du mot fameux de Gide – «On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments». Comme si avoir été collaborateur était une preuve de talent littéraire et la résistance du côté de la vie devait être dépréciée!

Parler des écrivains collaborateurs pose des questions importantes. Un certain nombre d’entre eux ont un vrai talent.

C’est la distinction entre une vie et une œuvre. Une biographie et des écrits. Elle est difficile à faire. Je ne pense pas du tout qu’il faille exclure des bibliothèque ces auteurs. D’abord parce qu’il faut toujours lire afin de se faire sa propre opinion. Ensuite parce qu’interdire a souvent l’effet inverse: l’odeur de soufre risque de séduire.

Que faut-il donc faire?

Chacun a le droit de juger. Pour cela, il faut le faire sur pièce et donc lire. Cela ne signifie pas qu’il est nécessaire de tout rééditer, mais on doit en tout cas pouvoir se faire son opinion. Une vie ne se retrouve pas complètement dans une œuvre, raison pour laquelle on peut opérer un certain distinguo entre un individu et un écrivain. Du moins jusqu’à un certain point… Il s’agit surtout de ne pas avoir d’œillères. Ne rien nier ou refouler. Ne pas se voiler la face. Lire. Débattre. Et rester critique.

Ni censurer ni purifier les bibliothèques?

Oui. Connaître en connaissance de cause. Je le répète: interdire est un mauvais service rendu au besoin essentiel de lucidité.

LUMINEUX LUSSEYRAN

Jérôme Garcin a à cœur de parler d’un auteur étrangement méconnu, voire inconnu. Il s’agit de Jacques Lusseyran (1924-1971). Aveugle à l’âge de 8 ans suite à un accident, il fait partie des fondateurs, à l’âge de 17 ans, du mouvement de résistance les Volontaires de la Liberté, formé d’élèves des prestigieux lycées parisiens Louis-le-Grand et Henri-IV et de la Sorbonne. Il intègre ensuite le réseau de résistance Défense de la France. Arrêté en juillet 1943, incarcéré à Fresnes, il est déporté début 1944 dans le camp de concentration de Buchenwald. Il y survit jusqu’en avril 1945 et raconte cette expérience dans le récit bouleversant Et la lumière fut (1953). Enseignant aux Etats-Unis après la guerre, il décède dans un accident de la route lors d’un été en France avec sa troisième épouse. Jérôme Garcin a contribué activement à faire redécouvrir Jacques Lusseyran dans son livre Le Voyant (2014). Et la lumière fut est un des livres les plus bouleversants sur l’horreur concentrationnaire.

Faisons le tour des écrivains collaborateurs. Avec d’abord le plus fameux et sulfureux d’entre eux: Louis-Ferdinand Céline.

C’est un génie littéraire. Il invente un style, une originalité de langage à la fois ultra sophistiquée et très familière. Comme pour Proust, il y a un avant et un après Céline dans la littérature francophone: c’est indubitable grâce à Voyage au bout de la nuit. Par contre, l’homme est une ordure. Son antisémitisme est délirant, ses pamphlets sont abjects et ne méritent pas d’être réédités. Sa compromission avec le nazisme est totale. Céline n’a jamais émis la moindre autocritique. Lui chercher des excuses ou minimiser son engagement avec l’Allemagne nazie est très douteux.

Paul Morand?

Il est l’exemple le plus frappant de mon malaise vis-à-vis de ce «bon chic collabo». J’admire l’écrivain. Morand est un styliste incroyable, un nouvelliste jazzy, crépitant, frétillant, éblouissant (Ouvert la nuit, Fermé la nuit). Amoureux des chevaux, je tiens Mylady pour un chef-d’œuvre. Sur le plan humain, c’est tout autre chose. Bien que cosmopolite, cultivé et incarnant l’esprit des «années folles», il eut beaucoup de propos antisémites, xénophobes, misogynes et homophobes. Alors qu’il est en poste à Londres en 1940, il rentre en France et devient ambassadeur de Vichy: d’abord à Bucarest, ensuite à Berne avant de se réfugier à Vevey. Aucun remords de sa part. Sa correspondance avec Chardonne (lui un peu revenu sur ses erreurs) est une histoire de la haine.

Et Pierre Drieu La Rochelle?

Son roman Gilles est très bon. Ainsi que le recueil La Comédie de Charleroi et la nouvelle Le Feu follet, adaptée au cinéma par Louis Malle. Drieu a incontestablement sa place dans l’histoire de la littérature française. C’est un revanchard tourmenté. Engagé jusqu’au cou dans la collaboration, il dirige la NRF sous l’Occupation. Il se suicide en mars 1945, ce qui rend son jugement, dans tous les sens du terme, impossible. Il est un peu le chevalier perdu des belles-lettres françaises sous Vichy. Il faisait aussi partie du «voyage de la honte».

«Le voyage de la honte»?

En octobre 1941, sur l’invitation de Joseph Goebbels, le puissant ministre de la propagande du IIIe Reich, un certain nombre d’artistes renommés font le voyage de l’Allemagne pour en chanter les mérites: Drieu, Brasillach, Chardonne, Ramon Fernandez, Marcel Jouhandeau, André Fraigneau et Abel Bonnard, aussi des peintres (Derain, Vlaminck, Van Dongen) et des gens du cinéma (Danielle Darrieux, Suzy Delair).

Quel bilan dresser des belles-lettres françaises sous l’Occupation?

La période est assez infâmante. La plupart des écrivains ont surtout pensé à avoir assez de papier pour être édité. Ils avaient le souci de conserver leurs acquis et leur position sociale, ainsi de bien des membres pétainistes de l’Académie française bien oubliés. L’attitude mondaine de Jean Cocteau me semble finalement symbolique de cet état d’esprit d’accommodement général. L’auteur des Enfants terribles n’est ni antisémite ni nazi. Il loue pourtant grotesquement Arno Breker, le sculpteur préféré d’Hitler. Entre 1940 et 1944, on le retrouve aux soirées de la Kommandantur, festoyant au bar du Ritz avant d’aller applaudir le général de Gaulle à l’hôtel de ville le 25 août 1944. Mais vous savez…

Quoi donc?

L’écrivain et résistant Jean Guéhenno, qu’on ne lit hélas plus (Journal d’un homme de quarante ans), disait de son milieu, qu’il connaissait bien: «La gent littéraire n’est pas la plus belle espèce qui soit».

Jérôme Garcin, Des mots et des actes (Gallimard, collection La part des autres, 163 pages).

DIFFÉRENTS DEGRÉS D’INDIGNITÉ

Les artistes «collabos» ne se sont pas tous compromis de la même façon. Parlez-nous du cas Ramon Fernandez…

Jérôme Garcin: Fils d’un diplomate mexicain, critique de grand talent (Messages), cet écrivain illustre l’étrange attraction des deux extrêmes. Il est passé du «rouge» au «brun». Venu de la SFIO (ancêtre du parti socialiste), il se rapproche du communisme avant de soutenir activement le PPF de Jacques Doriot, lui pronazi et tué en 1945 en portant l’uniforme allemand.

Ramon Fernandez était trop intelligent et sensible pour ne pas constater qu’il s’était complètement fourvoyé. Or, il meurt comme une épave alcoolique d’une crise cardiaque devant la brasserie Lipp le 2 août 1944 quelques jours avant la Libération de Paris. Cela ressemble plus à un suicide qu’à autre chose. Il y a en l’occurrence des degrés dans l’indignité: bien qu’ayant exalté «l’homme nouveau», Ramon Fernandez n’était pas du tout antisémite. Sous l’Occupation, il glorifia «le Juif Proust» qui venait jadis chez lui afin d’apprendre à bien prononcer un mot en italien. Et il fit l’éloge du philosophe Henri Bergson lors de son décès en 1941.