Spécialiste de l’Asie, la chercheuse française Valérie Niquet estime que la zone indo-pacifique est le prisme le plus judicieux pour saisir les changements géopolitiques en cours. Les défis sont à la taille d’une vaste zone où la Chine, l’Inde et les Etats-Unis ne sont pas les seules puissances à l’œuvre.

Un pressentiment hante notre temps: l’ordre international post-1945 est en train de changer, voire de basculer. Ce basculement ne va pas sans crises et prédictions sensationnelles. Or, c’est aussi maintenant que la notion géopolitique d’indo-pacifique s’impose. De quoi s’agit-il?

Valérie Niquet: Défions-nous des analyses trop rapides, souvent alarmistes. Privilégions la rationalité, le recul et le réalisme. Que constatons-nous donc? Dans l’après-1945 et durant la guerre froide, on a parlé de l’Asie-Pacifique, vaste région sur laquelle les Etats-Unis d’Amérique exerçaient leur leadership sans y être contestés. Mais, après la chute du mur de Berlin en 1989, la globalisation économique, l’ascension de la Chine et les recompositions géopolitiques en cours ont bouleversé la donne. Le monde a peu à peu basculé vers l’Asie, et désormais plus nettement vers la zone indo-pacifique qui s’étend de la mer de Chine aux rives de l’Afrique orientale en passant par le sous-continent indien sans oublier l’Océanie. En outre, cela se produit dans une ère de flux abondants et incessants.

Des flux?

Au lieu d’avoir des pôles fixes, nous avons affaire à des flux d’échanges, fragiles, fluctuants et instables. On l’observe partout. En particulier en indo-pacifique. Les échanges transmaritimes n’y sont d’ailleurs pas nouveaux.

Que voulez-vous dire?

Au Moyen Âge, les routes de l’océan Indien étaient déjà parcourues de marchandises transportées notamment par les Arabes. A partir du 15e siècle, les Européens ont élargi leur périmètre maritime en contournant le cap de Bonne-Espérance. Les Portugais ont pris pied à Goa, à Malacca, aux Moluques, à Macao. Les Hollandais sont ensuite entrés dans la danse. Puis les Anglais. Les acteurs locaux (indien, malais, chinois, etc.) n’étaient pas en reste. Les échanges et le commerce entre l’océan Indien et le Pacifique sont donc une caractéristique ancienne. Avec, aujourd’hui, un tout autre poids.

Quel poids au juste?

La zone indo-pacifique pèse 40% du PIB mondial et devrait représenter 50% d’ici 2040. Cela est le fruit de la croissance générale des pays riverains de cette «méta-région». Dès les années 1960, le Japon a été le premier à tirer la prospérité vers le haut. Les «quatre dragons asiatiques», Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour, ont suivi. De même que la Thaïlande et la Malaisie.

Actuellement, le Vietnam se développe à vitesse grand V et l’Indonésie est un Etat pivot dont l’archipel reflète la complexité de la réalité suprarégionale. L’Inde de Narendra Modi n’est plus celle d’Indira Gandhi… Dans ce mouvement de fond global, un facteur a été décisif: l’entrée en jeu d’un titan, la Chine, à partir de la libéralisation économique de Deng Xiaoping en 1978.

A qui doit-on le concept géopolitique d’indo-pacifique?

Le terme naît il y a une petite vingtaine d’années enrobé d’une dimension stratégico-sécuritaire. En 2007, le Premier ministre japonais Shinzo Abe parle de «la confluence des deux océans», soit l’Indien et le Pacifique, devant le Parlement à New Delhi. Cette impulsion nippone se renforce, s’approfondit et s’élargit à mesure que la Chine, notamment suite à l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping (2012), se fait plus agressive.

Face aux pressions grandissantes de Pékin, Tokyo et New Delhi invoquent la liberté, le respect du droit maritime, la recherche d’équilibre, la transparence des échanges, la résolution pacifique des conflits, la démocratie. Cela séduit d’autres pays, chacun se positionnant différemment, selon ses intérêts, dans ce cadre suprarégional. En 2016 à Nairobi, capitale du Kenya, Shinzo Abe parle d’une zone indo-pacifique «libre et ouverte». Le choix du Kenya, pays africain riverain de l’océan Indien, n’est pas anodin: c’est pour répondre aux avancées chinoises sur ce continent.

La Chine serait-elle visée?

L’indo-pacifique est une réalité politique et économique. Elle donne lieu à une «course à l’échalotte» en matière de doctrines. Avec Marianne Péron-Doise, nous avons identifié treize stratégies. Pour les synthétiser, toutes oscillent entre la coopération à divers degrés entre acteurs étatiques et la volonté diversement exprimée de contenir les appétits chinois. C’est une réponse à la fois idéologique – une alternative au raz-de-marée pékinois – et économique, avec la possibilité de tisser moult liens fructueux dans une «méta-région» où le mot prospérité parle à chacun. Il est ainsi évident que les doctrines relatives à l’indo-pacifique, sans le dire explicitement, sont nées de l’inquiétude suscitée par la Chine.

Parlez-nous de cette inquiétude…

Dopée par sa croissance et par la main de fer de Xi Jinping, la Chine a l’ambition déclarée de devenir la première puissance mondiale en 2049 à l’occasion des cent ans de l’instauration de la République populaire par Mao. Dans son monde idéal, elle rêve d’être le pôle premier. En Asie. Et partout ailleurs. Cela pousse Pékin à expulser des voies de passages en mer de Chine méridionale tous ses rivaux, les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, le Vietnam. Avec les accrochages entre garde-côtes et les points de crispation que l’on sait: les contentieux sur les îles Paracels (avec le Vietnam) et sur les îles Spratleys (Vietnam, Philippines, Malaisie, Brunei). Et, bien sûr, Taïwan.

L’île de Taïwan est-elle le «gros morceau»?

Il faut d’abord rappeler ce que ne dit jamais la propagande de Pékin. L’histoire de Taïwan n’en fait pas une île chinoise à proprement parler.

Vraiment? Comment cela?

La majeure partie de son passé s’est déroulée à l’écart de la Chine impériale. Taïwan est d’abord austronésienne, donc autochtone. Puis, elle est intégrée aux jeux complexes entre Hollandais, Japonais et marchands chinois. Ensuite de quoi, malgré la dynastie mandchoue des Qing, c’est surtout la colonisation japonaise (1895-1945) qui la marque.

L’île n’intéresse à vrai dire Pékin que depuis que les troupes de Tchang Kaïchek s’y sont repliées à la fin de la guerre civile en 1949. Tant que le Kouo-min-tang nationaliste était au pouvoir à Taipei, la question de la réunification n’était pas un problème puisque et Tchang et Mao y étaient favorables. Mais cela a changé avec la démocratisation réussie de Taïwan à la fin des années 1980. Dès lors, la question du rattachement de l’île au continent s’est posée en d’autres termes. Aujourd’hui, la majorité des Taïwanais, pourtant de culture chinoise, ne se sentent pas chinois. Ils ont vu ce qui est arrivé à Hong Kong et plus personne ne croit au slogan «un pays, deux systèmes».

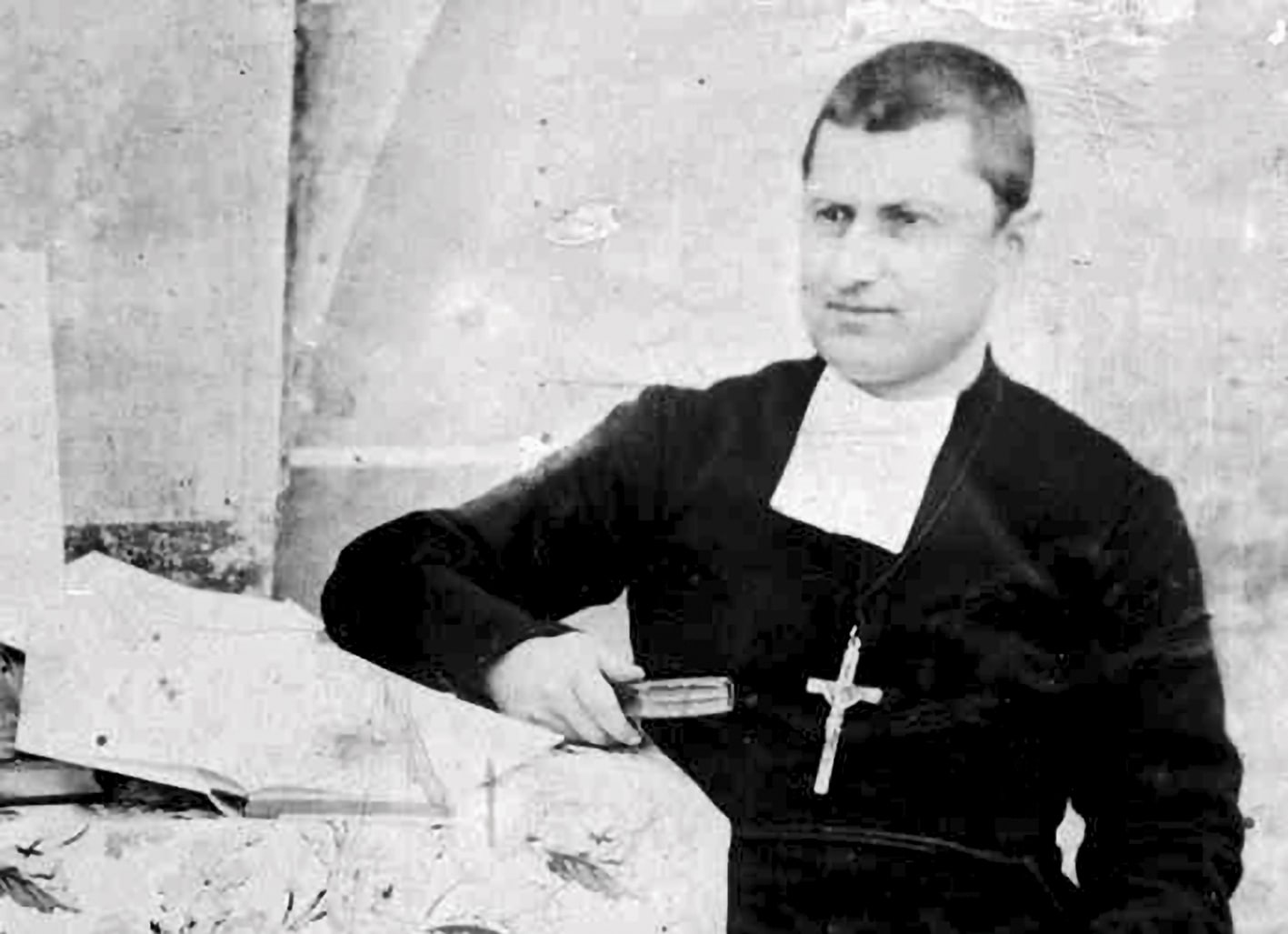

UNE SPÉCIALISTE DE L’ASIE

Née en 1958 à Paris, la politologue Valérie Niquet est une chercheuse spécialiste de la Chine et plus généralement de l’Asie. Après des études à la Sorbonne et à Paris-Descartes, son doctorat porte sur les relations sino-soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ayant enseigné à l’Institut d’études politiques de Lille et à l’Ecole militaire à Paris, elle a dirigé la recherche sur l’Asie à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), puis a été directrice du Centre Asie à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Depuis 2010, Valérie Niquet est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Parmi ses livres, relevons sa traduction de L’Art de la guerre de Sun Tzu (La Martinière) et des ouvrages synthétiques éclairants, tous disponibles chez Tallandier: La Chine en 100 questions, Le Japon en 100 questions, Taïwan face à la Chine et L’Indo-Pacifique. Nouveau centre du monde (avec Marianne Péron-Doise).

Quels sont les scénarios possibles?

L’invasion? Il y a trop d’inconnues. Malgré son agressivité de façade, la Chine est bien plus prudente. Elle ne pourrait souffrir un échec, gardant en mémoire «l’exemple» russe en Ukraine. De même, en dépit de ses capacités navales, il est difficile d’évaluer la vraie qualité de l’armée chinoise. En cas d’agression, les Taïwanais ne resteraient pas les bras croisés. Ni l’allié américain. Ce pari énorme comporte trop de risques. Or, Xi n’aime pas l’aventurisme.

Mais alors?

On peut imaginer une évolution du régime chinois. Vers plus de séduction. Dans une sorte de constant rééquilibrage. Une fédération comme solution? N’oublions pas un point fondamental.

Qu’est-ce qui est fondamental?

La Chine est maoïste. Dans un régime communiste, si on lâche l’idéologie – la structure du pouvoir, son cœur, par conséquent le tout-puissant parti –, tout s’effondre. Cette hantise de Xi est une question de survie. La fin de l’URSS est le contre-exemple absolu. Peut-on réformer de l’intérieur un tel système? La perestroïka de Gorbatchev a démontré que non.

En revanche, et cela complexifie l’affaire, on sait que la Chine peut être très pragmatique. Mao a été capable de revirements spectaculaires, passant de «l’ennemi impérialiste américain» à «l’ennemi soviétique». Le développement colossal de l’économie chinoise a aussi prouvé ses capacités d’adaptation. Mais avec Taipei, Pékin peut-il vraiment faire preuve de «souplesse»? Ou va-t-on vers une suite sans fin de crises et d’alertes? Gardons la tête froide. Ne succombons pas aux propagandes.

Quelle propagande?

Une des grandes forces de la Chine est sa puissance de conviction. Son discours est connu, matraqué: «Le monde change, demain nous serons numéro 1». Certes, nous vivons un basculement géopolitique, notamment vers la zone indo-pacifique où bien des éléments se concentrent. Mais il y a plus de perturbations à l’œuvre que de certitudes établies. Davantage de flux bénéfiques et d’interdépendance commerciale (ne serait-ce qu’entre Taipei et Pékin) que de volonté de confrontation politique et d’abcès de fixation négatifs. Le discours sur la puissance de Pékin cache des difficultés internes: immobilier, chômage des jeunes, déflation, etc. Le colosse chinois aurait-il des pieds d’argile? Paradoxalement, ne surestime-t-on pas les titans?

Encore un mot sur l’Inde…

La présence de Narendra Modi au sommet de l’Organisation de la coopération de Shanghai en août à Pékin ne signifie pas qu’il se soit rangé sous la bannière d’un «Sud global» dirigé à la baguette par la Chine de Xi flanquée de la Russie de Poutine. Repoussée par les Etats-Unis en raison de droits de douanes faramineux, l’Inde joue sa partition: elle n’oublie ni ses intérêts propres ni ses contentieux avec la Chine, dans l’Himalaya et pas seulement. La région indo-pacifique s’affirme ainsi comme un vaste théâtre stratégique où le jeu de bascule et les fluctuations sont la règle plutôt que la domination outrancière d’une seule puissance.

LE FACTEUR AMÉRICAIN

Le président américain Donald Trump table sur «la rivalité systémique» avec la Chine. Cette posture frontale, qui exacerbe les tensions, est problématique. A force de «taper» aussi bien sur ses alliés que sur Pékin, Washington court le risque de refroidir ses partenaires classiques (Japon, Corée du Sud, Australie) quant à l’assurance du «bouclier américain».

Outre l’AUKUS, l’alliance militaro-sécuritaire entre l’Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis (créée en 2021), existe le QUAD, la coopération diplomatico-militaire entre Washington, Tokyo, Canberra et New Delhi (depuis 2007). Ces maillages indiquent une fois de plus l’importance de la «méta-région» indo-pacifique dans la géopolitique mondiale. Mais les rodomontades brutales, les revirements brusques et la logique difficilement lisible de Trump II ajoutent une part d’inconnu, voire de dangerosité irrationnelle, qui s’accorde mal avec la recherche pacifique d’un équilibre suprarégional prospère – ce que veulent la majorité de ses acteurs.