Si venir en aide aux victimes de violence semble une évidence, s’intéresser aux auteurs, les femmes en particulier, l’est nettement moins. C’est pourtant essentiel si l’on veut briser le cercle de la violence, répète depuis vingt ans Claudine Gachet, fondatrice et directrice de l’association Face à Face, connue aussi pour son travail avec les adolescents en crise.

Caractère, convictions, travail. Et une bonne dose d’empathie. Voici ce qui a permis à Claudine Gachet, 68 ans, et à son équipe de créer et développer l’association Face à Face. Fondée à Genève en 2001 pour venir en aide aux femmes auteures de violences, cette structure sans équivalent en Suisse a accueilli les mineurs en crise dès 2008 et, pour prendre en charge l’ensemble des personnes affectées par ce fléau, les familles dès 2015. Durant plus de deux décennies, des centaines d’adolescents aiguillés par un juge des mineurs, une école, un foyer ou des parents désemparés, venant majoritairement de Genève, mais également du canton de Vaud et ponctuellement d’ailleurs en Suisse romande, ont ainsi appris à se défaire de comportements destructeurs. En plein rangement de ses bureaux qu’elle s’apprête à fermer définitivement, la directrice de Face à Face a trouvé un moment pour revenir sur le travail accompli.

Face à Face met la clé sous la porte. Pourquoi?

Claudine Gachet: Cela fait plus d’un an que nous cherchons quelqu’un pour reprendre l’association et surtout son programme dédié aux adolescents, mais nous ne trouvons personne.

Vous manquez de candidats?

Non, mais il existe plusieurs obstacles. D’abord, ce programme est très exigeant. Ses responsables doivent faire beaucoup avec peu, qui plus est dans un domaine sensible impliquant des situations explosives affectant souvent des familles entières. Quand vous recevez un groupe d’adolescents ou des enfants avec leurs parents, deux thérapeutes au moins doivent être présents. En cas de dérapage ou de crise, ils doivent pouvoir emmener la personne en question dans une autre pièce pour l’aider ou la recadrer et continuer le travail avec les autres. Bref, diriger ce type de programme est une lourde responsabilité qui peut décourager certains candidats.

Un autre obstacle est de nature juridique. Avant 2023, un psychologue pouvait, sous délégation d’un médecin, facturer son travail, permettant au patient d’être remboursé par son assurance. Actuellement, seuls les psychologues-psychothérapeutes reconnus par la Confédération et le canton peuvent le faire. Le problème, c’est que les thérapeutes possédant ce diplôme, qui demande quatre ans d’études après le Master, ne sont pas nombreux. Il faut avoir les moyens et l’envie d’aller jusqu’au bout. Les responsables de la Maison de l’adolescence des HUG, que je viens de rencontrer pour éventuellement leur transmettre les rênes du programme Face à Face ADOS à Genève, connaissent le même problème: sur une dizaine de candidats, seul un possède le diplôme requis. Si nous pouvions trouver deux psychologues-psychothérapeutes, Face à Face ADOS pourrait être relancé au bout du lac.

Pourtant, juges, parents, foyers et écoles reconnaissent l’importance de votre travail. Vous bénéficiez d’une subvention de la Ville de Genève de 153’000 francs par an qui est reconduite. Et la violence chez les mineurs, à Genève en particulier, est loin d’avoir disparu…

Ce sont des acquis qu’il serait triste de perdre. C’est aussi préoccupant lorsqu’on connaît la détresse des parents concernés. Où iront la cinquantaine de jeunes que nous aidions chaque année jusque-là? Du soutien existe à Genève pour les ados en rupture, mais aucun programme n’offre un appui spécifique, à la fois thérapeutique et ludique, aux mineurs auteurs de violence. Comme aucun programme spécialisé n’existe pour les femmes auteures de violence.

Le manque de soutien aux femmes ayant un problème de violence a été l’origine de la création de votre association en 2001, c’est juste?

Oui. A cette époque, j’étais infirmière aux urgences psychiatriques en ville de Genève. Nous recevions des femmes en crise, mais n’avions rien d’autre à leur proposer qu’une réponse médicamenteuse et/ou un internement. Comme le Canada a dix ans d’avance dans le domaine de la psychologie, j’ai décidé d’y aller me former régulièrement. J’ai acquis des outils permettant de soigner des femmes aux comportements violents.

En Suisse, j’étais déjà thérapeute de famille et de couple, mais je voulais comprendre comment aider les personnes au comportement violent à ne pas répéter ce qu’elles avaient appris ou subi, à comprendre d’où venait leur colère. A Montréal, les équipes thérapeutiques intervenaient dans des lieux publics, de passage. Le bouche à oreille fonctionnait bien et les auteurs de violence se rendaient par eux-mêmes aux ateliers, les femmes en particulier qui sont plus promptes à se remettre en question. La police les y envoyait aussi, ce qui a commencé à se faire récemment à Genève.

Est-ce plus difficile d’aider les auteurs de violences plutôt que les victimes?

C’est nettement moins porteur auprès du public, des autorités et des politiciens. Surtout concernant les femmes. On les voit encore de manière caricaturale comme aimantes, douces et sans défense. Et si on imagine qu’elles peuvent être fortes, c’est pour défendre les faibles, rarement pour tyranniser ou oppresser. Mais elles peuvent aussi frapper (leurs enfants ou leur mari), se faire du mal, blesser les autres avec des paroles. Les adolescentes en particulier peuvent, via Internet et les réseaux sociaux, exercer une pression psychologique terrible.

Un message difficilement audible au moment où la lutte contre la violence faite aux femmes est omniprésente dans le débat public.

C’est un problème dans la mesure où, dans la majorité des cantons et même au niveau fédéral, la thématique de la violence domestique est placée sous la responsabilité des bureaux de l’égalité, lesquels, influencés plus ou moins directement par la montée du féminisme ces dernières années, abordent le problème de la violence davantage sous l’angle des victimes. Et peu des auteures.

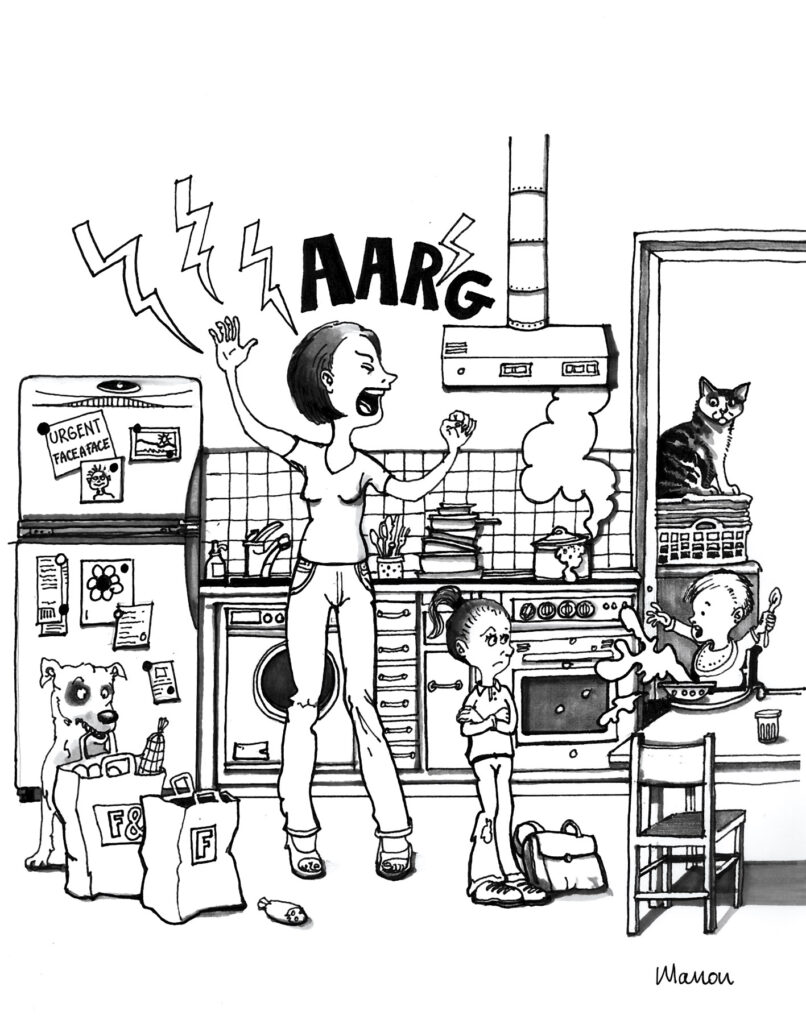

Il faut à mon avis s’intéresser autant aux victimes qu’aux auteures et soigner les premières comme les secondes pour briser le cercle de la violence. Les femmes aux comportements violents ont pratiquement toutes été victimes de violence, souvent durant leur enfance. Le contexte est aussi important. Après un accouchement plus ou moins difficile, une maman émotionnée par les changements hormonaux, privée de sommeil par un bébé qui pleure sans cesse, épuisée par son travail et la responsabilité de ses autres enfants et du ménage alors que son conjoint est absent, peut vite déraper. Il est donc important d’identifier les causes et d’apporter du soutien. Ces femmes doivent apprivoiser et canaliser leur comportement, travailler sur leurs traumatismes pour sortir de la spirale de la violence et stopper sa transmission à travers les générations.

Le Tessin a repris le flambeau

Reconnue comme projet modèle par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et remboursée par l’assurance-maladie de base depuis 2011, la méthode Face à Face ADOS a éveillé l’intérêt des autorités tessinoises. Le canton italophone a investi du temps et de l’argent pour reprendre le programme genevois. Une pédopsychiatre, une psychologue et un psychologue secondés par un vaste réseau de soutien ont suivi dès septembre 2017 la formation de Claudine Gachet qui a ensuite supervisé le premier groupe d’adolescents ayant bénéficié du programme Face à Face ADOS Ticino, lancé en 2019. Une belle reconnaissance qui interroge: si le Tessin l’a fait, pourquoi Genève où est né et a grandi ce programme novateur ne le reprend-il pas aussi?

Et les mineurs? Comment la violence chez les jeunes a-t-elle évolué en vingt ans?

Des modes ont émergé, imitées d’écoles en écoles, avec des jeunes qui se vantaient d’apparaître dans les médias pour avoir donné un coup de couteau ou être passés par tel ou tel foyer. Les médias, qui ont leur responsabilité dans ce jeux dangereux, ont fait un effort. Certaines affaires ne font désormais plus les choux gras de la presse et n’encouragent plus d’autres à passer à l’acte pour devenir à leur tour «populaire». L’ennui, c’est que les réseaux sociaux ont vite pris le relais. La violence prend différents visages à travers le harcèlement numérique ou le chantage. Les bagarres ou passages à tabac sont filmés. Quand un jeune couple se forme et que tout va bien, des photos intimes sont échangées, mais après une rupture, des images se retrouvent sur Internet… Tout un travail doit avoir lieu pour rendre les jeunes attentifs aux conséquences de leurs actes, car ce genre de photos peut ressurgir des années après et provoquer beaucoup de souffrance.

La plupart des mineurs ayant suivi le programme Face à Face ADOS n’ont pas récidivé. En vingt ans, vous devez donc avoir connu de belles histoires de vie.

C’est vrai. Il y a ce jeune qui un jour m’a alpaguée dans le tram et dit: «Madame, je suis en deuxième!». Je ne me rappelais pas du tout de lui. Etait-il en deuxième année d’école de commerce? Il m’a en tout cas annoncé, heureux, qu’il ne faisait plus de bêtises. Les passagers le regardaient avec le sourire, c’était touchant. Autre exemple qui me vient à l’esprit: un jour deux bandes allaient s’affronter aux parc des Bastions. Quand un inspecteur de la police des mineurs qui collaborait avec Face à Face s’est interposé, un jeune qui avait participé à nos ateliers l’a soudain reconnu. Ils se sont parlé et la bagarre générale a pu être évitée. Et il y a cette autre très belle histoire…

Laquelle?

Il s’agit d’un jeune qui participait à un atelier où chacun devait se fixer un objectif, l’idée étant qu’une erreur passée ne doit pas empêcher de penser à son avenir. Alors que la majorité des jeunes veulent se marier, avoir des enfants ou acheter un appartement pour leurs parents, ce garçon était incapable d’aller plus loin que son présent, car il était persuadé que ses parents allaient mourir. Son père avait connu une mauvaise passe et était devenu alcoolique. Sa mère avait divorcé et l’enfant était atrocement tiraillé entre les deux. Les parents ont été d’accord de suivre une thérapie. Ils se disputaient comme des charretiers, c’était terrible. Mais ils ont fait un énorme travail: durant dix séances, nous les avons aidés à écrire chacun une lettre à leur fils. A la fin, le trio a été réuni et chaque parent a lu sa lettre à leur garçon. Un moment magique. Les parents sont restés séparés, mais se sont réconciliés autour de leur fils qui, depuis plusieurs années, va bien.

L’association Face à Face a cessé ses activités il y a trois mois, mais sa reprise à Genève reste possible. Combien de temps vous donnez-vous avant de jeter l’éponge?

Quelques mois. Il faut une trentaine de jours pour se former et assimiler le programme en plus du suivi à long terme. Si un ou une psychologue-psychothérapeute est d’accord de prendre ses responsabilités, je veux bien attendre un peu. Mais cela fait déjà quatre ans que j’ai passé l’âge de la retraite, donc si cela n’arrive pas je n’aurai pas de regret. J’ai fait mon taf, comme disent les jeunes.

La méthode Face à Face

En 2013, l’Echo avait visité les nouveaux locaux de l’association genevoise et découvert une partie du programme, qui dure dix mois, pour adolescents de 13 à 20 ans ayant des comportements violents. «Nous demandons aux jeunes de parler de situations qu’ils considèrent comme injustes. Nous ne jugeons pas, nous ne demandons pas ce qu’ils ont fait. Nous jouons certaines scènes qu’ils nous décrivent. Chacun tient un rôle, puis nous recommençons en échangeant nos places, expliquait une comédienne participant au programme depuis 2008. Très souvent ils considèrent le professeur, le policier et les autres représentants de l’autorité comme un imbécile. Mais, le moment venu de prendre leur place, ils jouent quelqu’un de très respectueux, c’est surprenant! Nous leur demandons pourquoi leur expérience avec la police s’est mal passée et on en discute. Nous faisons en sorte qu’ils se mettent à la place de l’autre.» Une étape précédée de deux séances d’évaluation d’une heure avec la famille. Et s’accompagnant de la signature d’un contrat entre l’adolescent concerné, l’association et les parents (ou un représentant légal).